平成27年度SGH実施報告

事業リスト

- ・中間報告会

- ・SGH発展学習

- ・SGH海外学習

- ・SGカルチャー:奈良(7/4~5)

- ・グローバル企業訪問:(株)デンソー(8/26)

- ・SGH発展学習(ミニ講座)~日本の貢献・国際協力、教育、経済発展と環境を考える~(9/17)

- ・SGH発展学習(国内大学との連携)~日本・アジアの歴史と文化を考える~(10/7)

- ・SGH発展学習(国内大学との連携) ~日本・アジアの経済と環境を考える~(11/3)

- ・第1回SGH特別講演会(9/29)

- ・第2回SGH特別講演会(11/10)

- ・第2回SGカルチャー(12/5~6)

- ・第2回ミニ講座~日本の貢献・国際協力、スリランカとアフガニスタンの開発を考える~(12/10)

- ・グローバル企業訪問:(株)オムロン(1/9)

- ・SGH発展学習(企業との連携[ミニ講座]) ~ロボットの研究開発を通して共生社会・人間の幸せを考える~(1/21)

- ・SGH中間報告会(課題研究発表会)(2/15)

- ・SGH発展学習(企業との連携[ミニ講座])~多様な環境で生きる人々を通して、複眼的に世界(文化)を見る(3/10)

SGH発展学習(企業との連携[ミニ講座])

~多様な環境で生きる人々を通して、複眼的に世界(文化)を見る~

木曜日の授業後を利用して、グローバル企業で活躍されている方を講師として招き、お話を聞きながら、自由にディスカッションすることで、課題研究テーマへの理解を深めるとともに、グローバル社会で果たすべき役割を探究する機会として実施する。また、次年度の課題研究につなげる。

≪参加者≫

時習館高校生15名、時習館高校教職員6名

≪日 程≫

実施日 平成28年3月10日(木)

場 所 時習館高校

講 師 河辺 智弘氏

現在、アドバンブリッジ代表取締役。撮影コーディネート、リサーチ、翻訳に従事。マレーシア、インド、ペナン、ガラパゴス諸島、ケニア、タンザニアなどでの撮影に参加。数々のテレビ番組にコーディネートなどで協力。

講演内容 「アジア・アフリカの歴史・文化と取材活動」

~多様な環境で生きる人々を通して、複眼的に世界(文化)を見る~

マレーシアのキナバタンガン川流域で動物愛護と農業の狭間で生活する人々。インドのラジ ャスタン州で野生トラと共存する人々など。講師がテレビ番組の取材を通じてアジアをはじめ とする世界の様々な社会で生きる人々に触れてきた経験を紹介しながら、異文化を理解し、共 存するためにどのような視点が必要になるかを、参加者とともに考察した。多様な文化を復元 的な視点で見ることの重要性を学んだ。

≪参加生徒感想≫

・他人と完全にわかり合えないが、双方が妥協点を見つけなければ異文化理解はできないと強く感じた。

・今回の講座は、今までとは少し異なった視点から語られていて興味深かった。他者を認めつつ自分を殺さず、共生できる道を模索し続けることの大切さが理解できた。

・講師の話を聞いて、国際理解とは何かという問いに対する答えは、一人ひとり違うものであるとわかった。国際理解については、これからも考えていかなければならないことだと痛感した。

・今回参加してみて、海外に行くことで日本を客観的に見て、日本の中ではわからないことを理解してみたいという気持ちが強くなった。将来は世界で苦しんでいる人々の力になりたいと思った。

SGH中間報告会(課題研究発表会)

地域への事業・成果の普及と拡大を図るため、愛知県内の高校教員等を対象にして、報告会(発表会)を開催し、本校のSGH事業の概要と成果を発表した。

≪日 程≫

平成28年2月15日(月) 時習館高校体育館・武道場等

≪参加者≫

本校生徒1年生全員、愛知県内の中学・高校の教員、愛知県教育委員会、大学教授、留学生(計337名)

≪内 容≫

○SGH事業報告Ⅰ SGH事業の概要説明と中間報告

○SGH事業報告Ⅱ 1年生による課題研究発表(学年決勝大会)

発表した4班のテーマ

・「他国の人の住みやすい環境を作るため、日本は公用語を英語にすべきである。」

・「東三河にポイ捨てされるゴミを減らすには、タバコにデポジット制を導入すべきである。」

・「日本と海外の男女格差 ~性差のない社会をめざして~」

・「メディアが各国間のイメージに与える影響」

≪生徒アンケート結果と参加生徒感想≫ *発表会はクラス大会及び学年大会

○協力しながら発表会の準備に取り組めたか。 取り組めた 85%

○発表会にしっかり取り組めたか。 取り組めた 87%

○発表内容は満足できるものだったか。 満足できた 71%

○発表の経験は今後に生かせるか。 生かせる 87%

・留学生と意見を交わすことで、今まで問題を自分たちの目線でしか考えていなかったことに気づいた。また、発表方法によって人の感じ方が違うこともよくわかった。

・他の班や他のクラスの発表を聞いて、自分たちには足らなかったことや、取り入れていきたいことなどがわかり、よかった。今後、よりよいプレゼンテーションができたならば、自分たちを高めていくことができるだろうと思った。

・今まで人前で発表することに対して不安や緊張があったが、今回の班、クラスでの発表を通して、やや自信がついた。今後は積極的に発表し、日本だけでなく世界にも発信していきたい。

・どのようにしたら、自分たちの主張に対して説得力をもたせることができるのか、どうようにして相手に理解しやすい言葉を言い換えるのかなど、研究 や発表を通して今まで意識していなかったことの難しさを知ることができた。

≪教員(大学関係者等を含む)アンケート結果と参加教員感想≫

○各班の発表内容は評価できるか。 評価できる 100%

・1年生でここまで論理的に物事を考えることができることに感心した。とても説得力ある発表会だった。

・各生徒が自信を持ってプレゼンテーションを行っている姿を見て、素晴らしいと思った。プレゼンテーションの冒頭で概要を英語で紹介していたが、スピードが速く、また内容が難しかった気がした。

・生徒たちの発表も素晴らしかったが、発表後の質問がより内容を深めていて良かったと思う。今後、いかに英語で行う段階まで引き上げて行うかが楽しみである。また発表会には来たい。

・発表内容の工夫はもちろん質問がとても練られたものだった。ただ、質疑応答については、質問時間をしっかりとり、議論を深めるとより良かったと思う。

SGH発展学習(企業との連携[ミニ講座])

~ロボットの研究開発を通して共生社会・人間の幸せを考える~

木曜日の授業後を利用して、グローバル企業で活躍されている方を講師として招き、お話を聞きながら、自由にディスカッションすることで、課題研究テーマへの理解を深めるとともに、グローバル社会で果たすべき役割を探究する機会として実施する。また、次年度の課題研究につなげる。

≪参加者≫

時習館高校生24名、時習館高校教職員5名

≪日 程≫

実施日 平成28年1月21日(木)

場 所 時習館高校

講 師 杉浦 恒氏

現在、ヤンマー株式会社中央研究所主席研究員。本田技術研究所において人間型ロボットP2、P3の研究開発に従事し、ASIMOの動作に関する論文で博士号を取得。福島原発向けロボット「高所調査用ロボット」の開発責任者として活躍。

講演内容 「社会で使えるロボットを目指して ~ロボットの研究開発を通して共生社会・人間の幸せを考える~」

最初にASIMO、ドローン、自動運転車、災害用・医療用など様々なロボットが開発され、 これまで工場の中で働いてきたロボットが、現在、工場の外で人間に代わって活躍している様 子を写真や動画を用いて紹介された。次に、講師のロボット研究開発の経験を踏まえながら、 ロボット開発は、技術面はもちろん社会や人々の暮らしへの影響を常に配慮する必要性や、今後ロボットをグローバル社会のなかでどう役立てていくか、ロボットの社会での活躍が本当に人間の幸せのために役立つにはどうしたら良いかを提案された。講演後の意見交換の場で、生徒から提案に対してさらに踏み込んだ意見が出されるなど、活発な議論が行われた。

≪参加生徒感想≫

・ロボット開発には、工学の知識だけでなく心理学、社会学や倫理などの学問が必要であること がわかり、ロボットは理系の分野であるという固定観念を覆す素晴らしい講座だった。

・農業に興味があり、農業はロボットとは無縁であると思っていたが、農業をサポートするロボ ットがあることを知り、ロボットに興味が湧いた。

・今までロボットの技術開発が進めば、人間は幸せになると思っていたが、技術が進むにつれて、新たな課題が次々出ることがわかった。将来ロボットを使って、人間が幸せになれるような社 会をつくっていきたい。

・ロボットとの共生社会に向けて、ロボットが社会に与える影響と社会での役割をしっかり考え ることが大切であると思った。

SGH中間報告会(課題研究発表会)

地域への事業・成果の普及と拡大を図るため、愛知県内の高校教員等を対象にして、報告会(発表会)を開催し、本校のSGH事業の概要と成果を発表した。

≪日 程≫

平成28年2月15日(月) 時習館高校体育館・武道場等

≪参加者≫

本校生徒1年生全員、愛知県内の中学・高校の教員、愛知県教育委員会、大学教授、留学生(計337名)

≪内 容≫

○SGH事業報告Ⅰ SGH事業の概要説明と中間報告

○SGH事業報告Ⅱ 1年生による課題研究発表(学年決勝大会)

発表した4班のテーマ

・「他国の人の住みやすい環境を作るため、日本は公用語を英語にすべきである。」

・「東三河にポイ捨てされるゴミを減らすには、タバコにデポジット制を導入すべきである。」

・「日本と海外の男女格差 ~性差のない社会をめざして~」

・「メディアが各国間のイメージに与える影響」

≪生徒アンケート結果と参加生徒感想≫ *発表会はクラス大会及び学年大会

○協力しながら発表会の準備に取り組めたか。 取り組めた 85%

○発表会にしっかり取り組めたか。 取り組めた 87%

○発表内容は満足できるものだったか。 満足できた 71%

○発表の経験は今後に生かせるか。 生かせる 87%

・留学生と意見を交わすことで、今まで問題を自分たちの目線でしか考えていなかったことに気づいた。また、発表方法によって人の感じ方が違うこともよくわかった。

・他の班や他のクラスの発表を聞いて、自分たちには足らな かったことや、取り入れていきたいことなどがわかり、よ かった。今後のよりよいプレゼンテーションができたなら ば、自分たちを高めていくことができるだろうと思った。

・今まで人前で発表することに対して不安や緊張があったが、 今回の班、クラスでの発表を通して、やや自信がついた。 良い体験であった。

・どのようにしたら、自分たちの主張に対して説得力をもた せることができるのか、どうようにして相手に理解しやすい言葉を言い換えるのかなど、研究 や発表を通して今まで意識していなかったことの難しさを知ることができた。

≪教員(大学関係者等を含む)アンケート結果と参加教員感想≫

○各班の発表内容は評価できるか。 評価できる 100%

・1年生でここまで論理的に物事を考えることができることに感心した。とても説得力ある発表会だった。

・各生徒が自信を持ってプレゼンテーションを行っている姿を見て、素晴らしいと思った。プレ ゼンテーションの冒頭で概要を英語で紹介していたが、スピードが速く、また内容が難しかっ た気がした。

・生徒たちの発表も素晴らしかったが、発表後の質問がより内容を深めていて良かったと思う。今後、いかに英語で行う段階まで引き上げて行うかが楽しみである。また発表会には来たい。

・発表内容の工夫はもちろん質問がとても練られたものだった。ただ、質疑応答については、質 問時間をしっかりとり、議論を深めるとより良かったと思う。

SGH発展学習(企業との連携) ~JTB~

グローバル企業を訪問して、日本のグローバル戦略についての講演を聞いたうえで、ワークシ ョップを行うことにより、グローバル課題への興味・関心を喚起し、課題研究テーマへの理解を 深めることを目的として実施した。

《参加者》

時習館高校生16名、時習館高校教員3名

《日 程》

平成27年11月21日(土) JTB中部本社

《内 容》

講師:営業部営業推進課澤井宏文氏

講演:『日本のグローバル戦略略とツーリズム産業』

講演後に意見交換 澤井 宏文氏

ワークショップ:

グループごとにアジアの国を一カ国取り上げ、人口・面積・歴史・文化・宗教・国民性・経済状況等を調べたうえで、日本の良さ・魅力・おもてなしの心を盛り込んだ旅行プランを作成し、発表・提案した。発表後の質疑応答の時間には、生徒やJTB社員から鋭い意見が多く寄せられた。

《参加生徒感想》

・グループ発表では、自分が知らないシンガポールについて理解を深めることができ、とても 有意義な時間を過ごすことができた。異文化を理解することができ、外国への興味関心が高 まった。

・海外の人がどうやったら日本に来てくれるのかを考えるのは大変だった。文化・言語・国民 性など様々なことを考えなければならないのだとわかりました。私たちは日常生活の中で、 他国や日本のことを少しでも考えなければいけないと思 った。

・講演を通してツーリズム産業について知り、グローバル 化の生の姿を見ることができた気がした。これからはも っと世界に目を向けることができるような人になりたい と思った。

・外国のことを調べて知ることで、日本の良さを改めて知 ることができた。

・今回のワークショップで相手のニーズを的確に読み取っ ワークショップの様子 て発信することの難しさを痛感した。

・ワークショップで自分が外国のことはおろか日本のことさえもしっかり知っていないことが わかり、恥ずかしく感じた。もっと日本のことを理解することが大切だと思った。

・海外で活躍したいという気持ちが湧いてきた。まずは自国を理解し、主体性・積極性・コミ ュニケーション能力・ホスピタリティ精神をもった人になれるように努力したい。

SGH海外学習

①事前研修

海外研修や「イングリッシュアセンブリー」での発表ならびに来年度、本校で開催される「日英独高校生による国際シンポジウム」での提案・ディスカッションに向けて、生徒にとって身近な課題研究テーマ「歴史と文化」について、課題研究に取り組み、グローバル・リーダーとして必要な「問題発見・解決力」「異文化を理解する態度や能力」「英語での説得力のある発進力」の育成をめざした。男子17名、女子26名の計43名が参加。

【実施日と内容】

| 回 | 実施日 | 時 間 | 内 容 等 |

|---|---|---|---|

| ① | 9月28日(月) | 16:30~18:00 ALT2名 |

オリエンテーション ・グループワーク(課題研究テーマの共有) ・10/21 トークセッションに向けてディスカッション トピック「日本人らしさについて」 |

| ② | 10月6日(火) | 16:30~18:00 ALT2名 |

English Assemblyに向けた課題研究 (1) ・講義「発表のありかたについて」 ・発表原稿執筆開始 |

| ③ | 10月21日(水) | 16:30~18:00 | 交換留学生及び引率の先生方とのトークセッション トピック:日英独3ヶ国の国民性について |

| ④ | 10/月27日(火) | 16:30~18:00 ALT 2名 |

English Assemblyに向けた課題研究 (2) ・発表原稿進捗確認、発表原稿作成についての個別指導 |

| ⑤ | 11月9日(月) | 16:30~18:00 ALT 2名 |

English Assemblyに向けた課題研究 (3) ・紙媒体資料を用いた効果的な発表について ・発表資料作成開始、発表原稿作成についての個別指導 |

| ⑥ | 2016/11/24 | 16:30~18:00 | English Assemblyに向けた課題研究 (4) ・Assembly本番を想定したグループ内での発表練習 ・グループ内で発表資料について相互アドバイス |

| ⑦ | 12月8日(火) | 16:30~18:00 ALT 2名 |

English Assemblyに向けた課題研究 (5)b |

| ⑧ | 12月15日(火) | 16:30~18:00 ALT 2名 |

English Assemblyに向けた課題研究 (6) ・Assembly本番を想定した発表ディスカッション練習 |

| ⑨ | 12月19日(土) | 9:30~16:30 | English Assembly ・午前:異文化理解に関する講演・ワークショップ ・午後:課題研究発表、ディスカッション |

12月3日(木)、4日(金)の両日で、エッセイライティング(英語)、グループディスカッシ ョン(日本語)、個別面接テスト(英語)を事前研修参加者に課し、海外研修派遣生徒を英国8名、 ドイツ4名の計12名に決定した。

【イングリッシュアセンブリー(English Assembly)】

平成28年12月19日(土)本校で実施。参加者は「SGH海外学習」参加者43名、ALT2名(午前の部のみ)、豊橋技術科学大学の留学生19名(午後の部のみ)。

午前はALTによる異文化理解に関する講演及びディスカッション

講演「イギリスの風土・文化・歴史・政治等と日本との違いについて」

イギリスにおける時事問題「学生看護師の授業料支払い義務化」について、日本とイギリスの社会背景・制度の違いを踏まえつつ、ディスカッションを行った。

|  |  |

午後は「SGH海外学習」課題研究発表及びディスカッション

課題研究内容を、留学生に対して英語で発表し、その後、多様 な文化が共生できる社会についてディスカッションを実施した。

以後、7回の研修は海外研修派遣生徒12名が参加。

| 回 | 実施日 | 時 間 | 内 容 等 |

|---|---|---|---|

| ① | 1月18日(月) | 15:30~18:00 ALT2名 |

海外研修オリエンテーション、校長講話 ・ヨーロッパ文化研修(英独分かれて) 概要についての説明を聴き、情報共有 姉妹校での発表に向けた課題研究 (1) ・スライドを用いた発表について、絵コンテ作成 |

| ② | 1月25日(月) | 16:30~18:00 ALT 2名 |

姉妹校での発表に向けた課題研究 (2) ・スライド作成(情報室)、個別指導 |

| ③ | 2月2日(火) | 16:30~18:00 ALT 2名 |

姉妹校での発表に向けた課題研究 (3) ・スライド完成→提出(情報室)、個別指導 |

| ④ | 2月9日(火) | 16:30~18:00 ALT 2名 |

姉妹校での発表に向けた課題研究 (4) ・添削を受けてスライド修正、発表練習(個別) |

| ⑤ | 2月19日(金) | 16:30~18:00 ALT 2名 |

姉妹校での発表に向けた課題研究 (5) ・発表練習(個別→英独別) |

| ⑥ | 2月29日(月) | 14:00~18:00 ALT 3名 |

姉妹校での発表に向けた課題研究 (6) ・発表練習、模擬ディスカッション(英独別) |

| ⑦ | 3月3日(木) | 15:30~18:00 ALT 2名 |

姉妹校での発表に向けた課題研究 (7) ・最終発表練習、模擬ディスカッション(英独合同) 海外研修直前指導 |

②海外研修

交流実績のある英国・ドイツを訪れ、現地の大学・国際関係機関、企業等での課題研究テーマに関す る講義やフィールドワーク・ワークショップ、さらに姉妹校での課題研究成果の発表を通して、次年度 の探究活動に結びつけるとともに、来年度、本校で開催の「日英独高校生による国際シンポジウム」の 充実をめざした。

英国研修

【参加生徒及び引率教員】 生徒男子4名、女子4名(計8名)、教諭1名

【日程と内容】

(水) | 訪問先等 (発着) |

現地時刻 | 実施内容 |

|---|---|---|---|

| 3/9 (水) |

中部国際空港集合 中部国際空港発 羽田空港着 羽田空港発 ヒースロー空港着 |

6:15 7:50 8:50 11:35 15:10 |

入国手続き後、各ホームステイ先へ |

| 3/10 (木) |

セント・ポールズ女子校(午前) セント・ポールズ校(午後) |

8:15 8:30 12:30 13:00 13:30 16:30 |

セント・ポールズ女子校集合 プレゼンテーション、授業参加 学内の食堂にて昼食 セント・ポールズ校到着 プレゼンテーション、授業参加 セント・ポールズ校にて解散 |

| 3/11 (金) |

オックスフォード | 8:15 9:00 17:00 |

セント・ポールズ女子校集合 オックスフォードへ セント・ポールズ女子校にて解散 |

| 3/12 (土) |

ホストファミリーと行動 | ||

| 3/13 (日) |

ホストファミリーと行動 | ||

| 3/14 (月) |

ロンドン市内 | 8:15 9:00 13:00 15:00 17:00 |

セント・ポールズ女子校集合 BBC放送局見学 西川氏によるオリンピック講義 ロンドンオリンピック関連施設見学 セント・ポールズ女子校にて解散 |

| 3/15 (火) |

ロンドン市内 ヒースロー空港着 ヒースロー空港発 |

8:30 10:00 16:00 19:00 |

セント・ポールズ女子校集合 国会議事堂見学 |

| 3/16 (水) |

羽田空港着 羽田空港発 中部国際空港着 |

15:55 19:15 20:15 |

入国手続き |

【セント・ポールズ女子校、セント・ポールズ校との交流】

○プレゼンテーション発表

事前研修で取り組んだ課題研究テーマ「歴史と文化」について、パワーポイントを用いて発表し、 話し合うことで、他国、さらには自国の文化・歴史についての理解を深めた。また、英語によるプレゼンテーション実践の場とし、英語による質疑応答を通じて国際人として必要な資質を磨くことをめざした。

| title | 研究テーマ | 生徒 | |

|---|---|---|---|

| 1 | Power of Abacus | そろばんの力 | 女子1名 |

| 2 | Differences of “omairi” | 日本の神社での参拝 | 女子2名 |

| 3 | The Difference of Personalities Japan, America, England | 人間性から見える国民の違い | 女子1名 |

| 4 | Education Makes You Happy | 教育は国民に幸福をもたらす | 男子1名 |

| 5 | Differences of Current Thoughts between Japan and Europe | 現代の日本とヨーロッパの思想の違い | 男子2名 |

| 6 | Matsuri and Japanese | 祭りと日本人 | 男子1名 |

|  |

本校生徒たちはこれまで取り組んだテーマについ て20名程度の姉妹校生徒に対して堂々とプレゼンテ ーションを行い、英語だけでなくコミュニケーショ ン能力の成長が見られた。プレゼンテーションが終 わると、姉妹校生徒からは「日本のことがもっと知 りたくなった。」「第二言語でこのような発表がで きるのはすごい。」といった感想を述べられ、本校生徒の発表が十分世界で通用するものであることがわかった。

○授業参加

外国語や化学、数学といった通常授業に、セント・ポールズ校生徒とともに参加した。各クラス10人程度の小規模授業で、講義よりむしろ実験やディスカッションなどの活動が活発に行われた。実際に参加することで日本との授業形態の違いを体感するとともに、姉妹校生徒とのコミュニケーションの場となった。

【国際企業訪問研修】

○BBC放送局訪問

国際企業BBC放送局を訪問し、施設内を見学し、撮影現場にて講義を受け た。その後実際にニュースや天気予報の撮影体験(ワークショップ)を行い、 グローバル社会でどのような人材が求められているのか学んだ。

○ロンドンオリンピック関連施設訪問

東京オリンピックで10代の生徒たちに何ができるのか西川千春氏の具体的な体験談から学んだ。 「ゲームメイカー」という新たな方法でオリンピックに参加することで様々な発見、成長が見いだせることを知った。また、ロンドンオリンピックが国、国民に与えた影響 について講義を聞き、現在東京オリンピックに向け日本は何が欠けている のか考え、生徒たちは発表し、意見交換した。その後、ロンドンオリンピ ックが開催された土地に足を運び、オリンピックが担う社会的役割につい て学ぶことで、2020年開催予定の東京オリンピックに向け、日本人として どのように自分が貢献できるのかを考えた。

【オックスフォード、ロンドン市内研修】

○オックスフォード訪問

歴史のある街、オックスフォードに足を運び、建造物や情景を通じてイギリス文化や歴史を体験する。また、英国で最も古く、世界有数の名門大学であるオックスフォード大学を訪問し、海外留学への興味を高めた。

○国会議事堂訪問

国会議事堂(ウェストミンスター宮殿)を見学し、イギリスの政治形態について学んだと同時に、世界遺産に指定されている宮殿から西洋建築の美しさを学んだ。

ドイツ研修

【参加生徒及び引率教員】 生徒男子2名、女子2名(計4名)、教諭1名

【日程と内容】

| 月日 (曜) | 訪問先等 (発着) | 現地時刻 | 実施内容 |

|---|---|---|---|

| 3/9 (水) |

中部国際空港集合 中部国際空港発 羽田空港着 羽田空港発 ミュンヘン空港着 |

6:15 7:50 8:50 12:50 17:00 |

入国手続き後、各ホームステイ先へ |

| 3/10 (木) |

ミュンヘン市内 オットー・フォン・タウベ・ギムナジウム (以下OvTGと記す)訪問 |

8:00 11:30 15:15 |

OvTG集合 プレゼンテーション/Cultural Discussion I 授業参加 (日本文化ワークショップ) OvTGにて解散 |

| 3/11 (金) |

ミュンヘン市内 国際企業訪問 |

8:00 8:30 14:30 15:30 |

OvTG集合 / WEBASTO社へ WEBASTO社研修 OvTGへ OvTGにて解散 |

| 3/12 (土) |

Neuschwanstein城見学 | ||

| 3/13 (日) |

ホストファミリーと行動 | ||

| 3/14 (月) |

ミュンヘン市内 国際企業訪問 |

8:00 12:00 13:00 16:00 |

OvTG集合 Cultural Discussion II(国民性に関する議論会) MAN社へ MAN社見学 ミュンヘン中央駅にて解散 |

| 3/15 (火) |

ミュンヘン市内 国際機関訪 マリエンプラッツ駅出発 ミュンヘン空港到着 ミュンヘン空港発 |

8:00 10:00 12:35 13:15 15:25 |

在ミュンヘン日本国総領事館訪問(~10:30) |

| 3/16 (水) |

羽田空港着 羽田空港発 中部国際空港着 |

11:00 17:55 19:00 |

入国手続き |

【オットー・フォン・タウベ・ギムナジウム(以下、OvTGと記す)との交流】

○プレゼンテーション発表

事前研修を通じて課題研究テーマ(「歴史と文化」)について、パワーポイントを用いて発表した。発表後質疑応答を行い、互いの文化についての理解を深めた。

| Title | 研究テーマ | 生徒 | |

|---|---|---|---|

| 1 | Japanese Food Culture | 日本の食文化 | 男子1名 |

| 2 | The Wars of Japan | 日本の戦争 | 女子1名 |

| 3 | Floor of Japanese House | 日本家屋の床 | 男子1名 |

| 4 | Techniques for Breeding Penguins in Japan | 日本のペンギン繁殖技術 | 女子1名 |

〇Cultural Discussion

本校生徒は折り紙を紹介、ワークショップを行った。折り紙については和紙を配布し、書画カメラを用いてスクリーンに手元を投影、折り方を示しつつ、折り紙の歴史について伝えた。また、国民性に関する議論では、ドイツ人生徒(17名)及びロシア人生徒(OvTGへの交換留学生12名)、日本人生徒(4名)で4グループを作り、固定観念とその発生理由等について活発な議論を行った。

〇授業参加

英語、数学の授業に、OvTG生徒とともに参加した。

【国際企業・国際機関訪問研修】

〇WEBASTO社、MAN社訪問

WEBASTO社は本社及びサンルーフ生産拠点を訪問。本社ではクラウス・シュレイバー博士による海外戦略に関するプレゼンテーションの後、車内ヒーターの開発・テストラボを見学。サンルーフ生産拠点ではピーター・ウォルター本部長による工場に関するプレゼンテーション及び工場の見学を行った。また、社員食堂で現地人社員達との昼食会を実施。MAN社では同社トラック製造工場を見学。いずれもグローバル社会で求められる人材について、同社幹部社員によるプレゼンテーション、施設見学を通して学んだ。

〇在ミュンヘン日本国総領事館

與謝野曉副領事との質疑応答を通じ、外国における日本の存在意義、外交官から見たこれから求められる人材について学び、生徒のグローバルマインドの向上、深化を図った。

【ミュンヘン市内・市街研修】

〇ミュンヘン市内

ミュンヘン中央駅からマリエンプラッツ駅まで、OvTGのニュールンバーガー先生、パートナー生徒達の説明を受けながら見学し、ミュンヘン市の歴史について学んだ。

〇ノイスヴァンシュタイン城

OvTGのニュールンバーガー先生、各ホストファミリーと一緒に訪問・見学してドイツ・バイエルン州の歴史とともに観光地における自然との共生、環境保護について学んだ。

グローバル企業訪問(企業との連携)

~共生社会と国際貢献を考える~

グローバル企業で医療器具メーカーとして有名なオムロンを訪問し、ものづくり現場を見学することにより、グローバルな課題への興味・関心を喚起し、課題研究テーマの理解の深化につなげる。

≪参加者≫

時習館高校生23名(男11名、女12名)、時習館高校教職員3名

≪日 程≫

平成28年1月9日(土)

コミュニケーションプラザ(オムロン京都センタービル内)見学

オムロン京都太陽株式会社

会社経営の方針・説明、工場見学、質疑応答

| コミュニケーションプラザ | オムロン京都太陽株式会社 | ||

≪参加生徒感想≫

・実際に工場見学してみて、レベルの高い作業を障がい者全員ができるように、従業員自らが機械の製作や改良を行うなど、様々な工夫がされていることに感動した。従業員の皆さんが生き生きと働いている姿がとても印象的だった。

・今回の見学で、障がい者の一人ひとりが持っている能力を最大限に生かせるように、作業環境の改善や補助機器の導入で、「独創的なものづくり方法」が行われていることがわかった。このような企業が増えれば、障がい者の雇用機会がもっと増加し、さらには障がいの有無による差別もなくなるのではないかと思った。

・今まで障がいを持っている人を雇用するには、障がいに合わせた簡単な作業工程を考えなければならないと思っていた。しかし今回の見学をしてみて、障がい者が健常者に追いつくように自らレベルアップしていることを知り、自分の考えは浅はかであったと感じた。

・「よりよい社会をつくりましょう」という社憲の精神が工場の至る所に生かされていることに感銘した。自分も社会のためにできることをしていきたいと思った。

・オムロンの「ソーシャルニーズの創造」、ニーズを感知して、世界に先駆けてグローバル課題を解決する技術・製品の開発をめざしていることがとても印象に残った。自分も社会のために何ができるかを考え、実践してみたい。

・企業の社会的責任について、よくわかった。企業を知るよい機会となった。

・障がいがあるから保護するのではなく、障がい者が社会の一員として活躍できる場をつくることが大切であり、「世に心身障がい者はあっても仕事に障がいはあり得ない」ことがわかった。

ミニ講座

~日本の貢献・国際協力、スリランカとアフガニスタンの開発を考える~

授業後を利用して、国際機関の講師を招いて講義を聞き、自由にディスカッションすることで、国際協力・国際理解、開発と環境への興味・関心を喚起し、課題研究テーマへの理解を深めるとともに、グローバル社会で果たすべき役割を探究する機会とした。

≪参加者≫

時習館高校生46名(男17名、女29名)、時習館高校教職員5名

≪日 程≫

平成27年12月10日(木)

講師:古藪真紀子氏

現在、市民参加協力調整員として、JICA中部で開発教育支援を担当。地域に「開発教育のたね」を蒔く仕事に従事。2000年から2年間、青年海外協力隊員としてスリランカで活動。その後、約4年間、アフガニスタンでジェンダー関連のプロジェクトに従事し、アフガニスタンの開発に携わった。

講演内容:「国際協力と私~スリランカ・村落開発普及員からの出発~」

世界の課題とJICA、青年海外協力隊の活動~スリランカの村落開発、アフガニスタンの開発、自分たちにできること~開発支援から学ぶこと

≪参加生徒感想≫

・生まれてから今まで愛知県からでたことがなかったので、もっと世界に視野を広げてみたいと思った。

・今日の講話を聞いて私たちはとても幸せな環境にいて、幸せな暮らしをしていることを実感した。世界には経済的な理由や内戦などで夢を叶えることができない人がたくさんいる。私は医療の面からそういう人たちを支えられる人になりたいという気持ちが湧いてきた。

・今日の講演で、海外で仕事をしたいという気持ちが強くなった。もっと英語を勉強して海外の人々を助けたい。

・国際貢献ができる仕事に就きたいと思っている。今日の講演はとても参考になった。

・海外に興味があったので、とても有意義な時間だった。スリランカやアフガニスタンで活動することは勇気のいることだと思うが、将来、世界で活躍できる人になれるよう、自分自身を成長させていきたいと改めて思った。

・JICAの仕組みや国際貢献するために必要な能力・人間性などを知ることができた。もっと世界のことを知って、青年海外協力隊や国連機関の職員として実際に開発途上国に行き、少しでも開発途上国の人々の助けになりたい。

・アフガニスタンというと、テレビ報道ではいつも戦闘の様子や破壊された建物・遺跡が放映されるが、今日の講演で知らなかった農村の様子や人々の暮らしなどがよくわかった。とくに女性の人権について考えさせられた。

・スリランカの深刻なゴミ問題でも、村人の意識改革で見事に改善できることを学んだ。何か大きなプロジェクトを行うことが国際貢献だと思っていたが、生活に根ざした身近な問題を解決することも国際貢献であるとわかった。

第2回SGカルチャー

異文化理解の前提となる日本人のアイデンティティを築くために、また、近代日本誕生以来の海外との結びつきを理解するために、中世アジアとの交流の中で誕生した鎌倉と、近代欧米諸国との交流がはじまった横浜を訪ね、そこにある文化財や資料に触れることで「アジアの中の日本、世界の中の日本」を意識させ、課題研究テーマへの理解を深めた。

≪参加者≫

時習館高校生36名(男18名、女18名)、時習館高校教職員3名

≪日 程≫

平成27年12月5日(土) 海外移民資料館、横浜開港資料館、山手外国人墓地周辺

平成27年12月6日(日) 建長寺、円覚寺、長谷寺、高徳院、鶴岡八幡宮

≪訪問の様子≫

|

|

|

| 海外移住資料館 | 横浜開港資料館 | 円覚寺舎利殿前の門 |

<参加生徒感想>

・今回の研修で、外国人の日本人に対する考え方や日本の伝統と文化がよく理解できた。海外に目を向けて、海外の人々と交流を積極的に行いたいと思った。

・横浜が日本の近代外交発祥の地であることがよくわかった。日本の外交について詳しく調べてみたいと思った。

・日本の文化と外国の文化に触れて、その違いや共通点がよくわかった。

・海外移住資料館や横浜開港資料館などで、学芸員の説明を聞いたり、見たりして広い視野をもつことができた。今後は海外との交流を積極的に行いたいと思った。

・日本(鎌倉)について知っているようで知らないことがたくさんあることと、日本の良さが改めてわかった。もっと日本のことをよく理解したうえで、海外に日本の良さを伝えていきたい。

・将来、海外での仕事に就きたいと考えているので、外国と日本の文化や価値観の違いを知ることができて、とても有意義な時間だった。英語をもっと勉強し、人間的にも成長していかなければならないと思った。

・今回、海外と日本のつながりが思ったよりも多く強いものであることがわかり、日本人と外国人はそれぞれお互いの文化、歴史を共有することが大切であると思った。

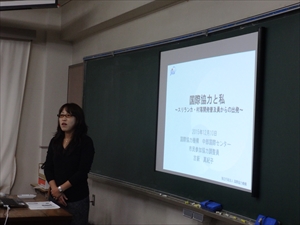

第2回SGH特別講演会

課題研究テーマへの興味・関心を喚起し、課題研究テーマの適切な設定や理解を深めることを目的として、1年生全員を対象に実施した。

≪参加者≫

時習館高校生320名(男185名、女135名)

≪日 程≫

平成27年11月10日(火)

講師:岩城奈巳氏

小学5年生の時に渡米、ミシガン、ケンタッキーで過ごし、その後帰国。現在、名古屋大学国際教育センター教授。留学に必要な語学指導及び異文化コミュニケーション能力向上の授業を担当。留学プログラムの開発も行っている。

講演内容:「世界で活躍できる人材になるために高校生から出来る事」

共生社会と教育、これから国際社会で活躍するために必要なこと、高校生である今からできることなど

≪参加生徒感想≫

・グローバル化やグローバル人材とは何かがよくわかりました。日本と海外では、文化や歴史的背景に違いがあるが、自分の身の回りのことにも、広い世界にも目を向けて、積極的に動ける人材が必要ようとされていることがわかりました。今のうちからその準備をしていきたいと思います。

・今回の講演で、グローバルの定義とグローバルな人材になるために、今必要とされていることを知ることができ、自分に欠けている部分を見つめ直すことができました。将来のアドバイスをいただき、ありがとうございました。

・今まで自分が考えていた「グローバル化」とは、ただの思い込みの「グローバル化」でした。自分の国のことを知らず、説明できないのは日本人として恥ずかしいことだと思いました。これからの大切な課題だと思います。もっと自分や日本について知り、日本や日本人の良さを世界に発信していきたいと思います。

・将来多国籍企業で働きたいと思っています。講演を聴いて、これからするべきことがわかり、自分の目標に大きく近づけたと思いました。

・海外にとても興味があるので、今回の講演はとても勉強になることばかりでした。

・英語の面白さ、必要性、可能性を改めて感じました。SGHプログラムに積極的に参加し、留学したい気持ちが強く湧いてきました。

・グローバル社会の中で、それに適応する能力をつけることの必要性と難しさを痛感しました。グローバル社会の中で活躍できるよう、今日から早速実行していこうと思います。

・世界にこびることなく日本人の誇りを忘れず、世界で羽ばたけるような人間になりたいと思いました。

・時習館はSSH、SGH指定校で、とても恵まれた環境にあり、英語についても学べることが多いので、この素晴らしい機会を生かして、これからの学習に対してもっと積極的に学ぶ姿勢をもっていきたいと思いました。

第1回SGH特別講演会

課題研究テーマへの興味・関心を喚起し、課題研究テーマの適切な設定や理解を深めることを目的として、1年生全員を対象に実施した。

≪参加者≫

時習館高校生320名(男185名、女135名)

≪日 程≫

平成27年9月29日(火)

講師:手操能彦氏

(株)デンソー技術企画部担当部長。ステレオビジョン、自動騒音探査ロボット等、自動制御、ディジタル信号処理分野での研究に従事し、エアバックセンシングシステムの開発、ACC等の先進安全システムの開発にあたり、現在、全社研究開発リソーセスの企画、人材育成にあたっている。

講演内容:「グローバル企業デンソーの技術開発と国際貢献」

≪参加生徒感想≫

・「グローバル化=人への思いやり」。この言葉がとても印象に残りました。これからこの言葉を役立てていきたいと思います。

・成長するために求められることは、デンソーの社員だけに当てはまるものではなく、高校生である私たちにも当てはまることだと知り、今後の高校生活でなすべきことがわかりました。

・「世界の人の幸せのために働く」という言葉が印象的でした。自分も世界に役立つ仕事をしたいと思いました。

・グローバル社会に必要な力や、日頃からの心構えまで教えていただき、将来、グローバル企業で働いて世界に貢献するという夢を改めて実現したい気持ちが強く湧いてきました。

・今回の講演を聴き、高い志を持って様々なことに挑戦し、自分自身を成長させていきたいと思いました。もっと、人を大切にできる人になりたい。

・最近では便利な機器が多く普及していますが、私たちはそれをただ享受し、頼りきるだけでなく、自ら考え、思慮深く、環境との共生も念頭に置きながら技術と上手に向き合っていくことが大切であると今回の講演でわかりました。

・今回の講演を聴き、技術開発に医学、心理学、脳科学などが関わっているなど、技術の多様なつながりを感じました。技術開発の仕事には就かないつもりですが、自分の将来が意外なところで技術につながり、もしかしたら今回見た「2025年の未来予想図」のような素晴らしい未来に貢献できるかもしれないと考えるととてもわくわくしました。

・「グローバル化=英語」だけでないことがよくわかりました。仲間と協力して課題を発見・解決し、目標を達成するために日々精進することの大切さも学びました。

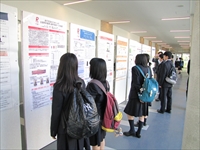

SGH発展学習(国内大学との連携)

~日本・アジアの経済と環境を考える~

大学で講義を受けるとともに、現地フィールドワークを行うことで、課題研究テーマへの興味・関心を喚起し、テーマへの理解を深める。

≪参加者≫

時習館高校生23名(男11名、女12名)、時習館高校教職員3名

≪日 程≫

平成27年11月3日(火)

研修 「発表用ポスターの作り方と効果的な発表方法」(立命館大学大学院生製作のポスターを通して)

講義

講師:立命館大学経済学部 島田 幸司 教授

内容:「経済発展と環境」

場所:立命館大学びわこ・くさつキャンパス

現地フィールドワーク:近江八幡市立資料館ならびに近江八幡市内の見学

|

|

|

| 立命館大学 | 大学院生によるポスター発表 | 島田教授による講義 |

≪参加生徒感想≫

・今まで経営学に関心があったが、講義で経済学にとても興味が湧いた。

・環境問題は自然科学の面からよく取り上げられるが、経済と切っても切れない関係があることが、講義で示されたグラフや表などからわかった。これからは、経済の面からも環境問題を考えていきたい。

・「囚人のディレンマ」を使って考えた国の利得が興味深かった。お互いがより利得が大きい方を選んでしまうと、かえって自分たちの利得が減ってしまい、環境にも悪い結果を生むことがわかった。経済と環境の両立のために条約を結ぶことの大切さを学ぶことができた。

・今日の講義で例として使った2カ国の図は、多くの国が参加すると複雑になり、多国間での交渉のむずかしさを感じた。経済学の面から見る環境問題は、自分にとって新しい見方・考え方で興味深かった。

・環境保護と経済発展の両立や、多くの国への影響を考えて対策することへの難しさがわかった。

・様々な視点で物事を見ていくことが、よりよい社会をつくっていくことにつながることがわかったので、これからは一つの見方にとらわれないようにしたい。

・実際に歩いてみて、近江八幡が朝鮮通信使とつながっていることや、近江商人が国内だけでなく、海外へ進出していることがわかり、今まで知らなかった日本と海外とのつながりを知ることができた。

・近江商人の経営理念の一つ「世間によし」(利益だけを求めるのではなく、人のために尽くすことの大切さ)が講義の内容とつながるところがあり、とても印象的だった。

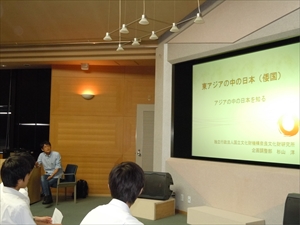

SGH発展学習(国内大学との連携)

~日本・アジアの歴史と文化を考える~

大学の講義を受けたうえで、現地フィールドワークを行うことで、課題研究テーマへの興味・関心を喚起し、課題研究テーマへの理解を深める。

≪参加者≫

時習館高校生38名(男17名、女21名)、時習館高校教職員3名

≪日 程≫

平成27年10月7日(水)

講義

講師:京都大学大学院 張 平星氏

内容:「日本の枯山水と中国の水墨画~日本庭園にある独特な「無の空間」をみてみよう

場所:京都大学吉田キャンパス

現地フィールドワーク :大徳寺大仙院庭園・龍安寺石庭の見学

| ||||

| 京都大学 | 張氏による講義 | 龍安寺石庭 | ||

≪参加生徒感想≫

・中国庭園の背後にある、仏教の禅や儒教の清廉潔白、道教の神仙思想がわかってよかった。

・講義を受けたうえで庭園を見学したことで、日本の庭園の良さが実感できた。これからは日本の良さを世界に発信していきたい。

・大徳寺大仙院での「気は長く、心は丸く、腹は立てず、人は大きく己は小さく」の書や、龍安寺での 「吾唯足知」が刻まれたつくばいを見て、教科書ではわからなかった禅宗のおもしろさを感じた。

・講義で聴いた「無の空間」を実際に見て、白砂だけで水を表現している日本の伝統文化に興味が湧いた。

・禅などの日本文化でも自分が知らないことが多くあることに気づいた。自分の知識や理解を深め、日本文化を外国人に説明できるようになりたいと思った。

・講義とフィールドワークを通して、「無」の概念が理解でき、新しい発見があった。

・庭園を通して日本と中国の文化の違いについて知ることができた。京都市内にある他の枯山水庭園や中国の庭園を訪れて、もっと文化の違いを理解したいと思った。

・大徳寺や龍安寺の庭園では、一つ一つの岩や砂紋に意味が込められていることを知り、日本庭園の奥深さがわかった。

SGH発展学習(ミニ講座)

~日本の貢献・国際協力、教育、経済発展と環境を考える~

授業後を利用して、本校に国際機関の講師を招いて講義を聞き、自由にディスカッションすることで、国際協力、教育、国際理解への興味・関心を喚起し、課題研究テーマの適切な設定や理解を深めるとともに、グローバル社会で果たすべき役割を探究する機会とした。

≪参加者≫

時習館高校生27名(男17名、女10名)、時習館高校教職員5名

≪日 程≫

平成27年9月17日(木) 講師 関 健作氏による講義とディスカッション

関氏のプロフィール

現在、写真家。国際協力機構(JICA)の青年海外協力隊員として2007年から3年間ブータンに体育教師と して赴任。小中学校で体育普及活動を実施した。

≪参加生徒感想≫

・ブータンのことだけでなく、人間を理解する考え方の違いなど、多くのことがわかり、講義を受けて 心からよかったと思った。

・知らなかった世界を知り、視野を広げることができて本当によかった。

・自分と違うことを認めることは、人を理解するうえで重要なので、自分もそうしたいと思った。

・ブータンと日本のそれぞれのよいところを理解して、よりよい自分への礎としたい。

・今、あるものを見つめ直し、自分の持っている幸せに気づくことが大切であるという考え方は、素敵な発想だと思った。

・今まで考えたことのなかった日本人の特徴などについて考え直すよい機会となった。

・これからの人生のためになる話をたくさん聞くことができてよかった。

・青年海外協力隊に興味があったので、実際に派遣された体験を聞くことができ、有意義な時間となった。

・海外に興味が持てるようになり、ぜひ留学したいと思うようになった 。

・自分なりにできる国際協力を行ったみたいと思った。

グローバル企業訪問 ~(株)デンソー~

地元のグローバル企業を訪問し、ものづくり現場を見学することにより、グローバルな課題への 興味・関心を喚起し、課題研究テーマの適切な設定や理解を深める機会とした。

≪参加者≫

時習館高校生20名(男16名、女4名)、時習館高校教職員3名

≪日程≫

平成27年8月26日(水) 株式会社デンソー本社及び高棚製作所

≪参加生徒感想≫

・進路先にグローバル企業という新しい選択肢ができた。グローバルは世界に拠点を作るだけでは なく、世界に打ち勝っていく力も必要だとわかった。

・日本のトップクラスの企業訪問ができてよかった。規模の大きさに圧倒された。

・グローバル企業といっても日本の良さを残したうえで、環境、障がい者などにも配慮して研究・ 開発をしているところに感動した。

・外国人とは異なる文化・宗教から価値観も異なるので、意思疎通をすることがむずかしいと思う が、コミュニケーションがとれる工夫がされていることがわかった。

SGカルチャー ~奈良~

シルクロード経由で大陸から伝来した文化財を現地で直接見聞することで、「日本がアジアの一 員である」ことを意識させ、課題研究テーマの設定の一助とする。また、文化財に関心を持たせ、 日本の文化を世界に発信できるようになるために、現地で専門家の講演を受講した。

≪参加者≫

時習館高校生35名(男9名、女26名)、時習館高校教職員3名

≪日程≫

平成27年7月4日(土) 石舞台古墳、伝飛鳥板蓋宮跡、飛鳥寺、飛鳥資料館・講演、藤原宮跡

平成27年7月5日(日)興福寺、東大寺大仏殿・法華堂、法隆寺

≪訪問の様子≫

伝飛鳥板蓋宮跡 伝飛鳥板蓋宮跡 |

杉山 洋氏による講演 杉山 洋氏による講演 |

法隆寺 法隆寺 |

≪参加生徒感想≫

・講演では、日本とアジアの古くからのつながりから現在の国際交流についてまでを勉強すること ができてよかったです。発掘遺跡とその地域住民とのつながりの難しさや重要性を学ぶことがで きました。

・都の造り方などは知っていたけれど、衣服、彫刻もかなり中国、朝鮮の影響を受けていたことが 講演でとてもよくわかった。海外でも遺跡の保護活動に協力し活躍している人がいるということ を知ることができて視野が広がった。

・資料館内の説明や講話は、大仏や絵からわかる日本と外国との関係についてが理解でき、おもし ろかった。実際に藤原宮跡に行き、日本最大の藤原宮のサイズを肌で感じることができて嬉しか った。

・展示物の中では、庭に置かれていた石人像が非常に印象に残っています。あの像のモデルは、そ の顔の特徴や服装から、唐の北方のトルコ系民族の突厥もしくはウイグルではないかと予想し、 講師の先生にその話を持ちかけ、意見交換ができたことと、それを探究する方法についてのアド バイスをいただけたことは非常に良い経験になりました。

・高松塚古墳の壁画や石槍や奇妙な石像を見ることができて、教科書で見るよりも頭に入ってきた。