平成29年度SSH実施報告

平成29年度事業リスト

- →平成29年度文部科学省SSH《科学技術人材育成枠》事業

- →学校設定科目「SS技術科学」

- →SS探究《理科課題研究》

- →小学校教員理科実験講座(7/24)

- →東三河海洋環境探究講座(7/25)

- →核融合科学研究所見学会(8/2)

- →東京大学見学会(8/3)

- →LTC (ロジカルシンキングコミュニケーション)

- →SS発展学習《東京工業大学講座》(8/7-10)

- →地域SS豊橋技術科学大学講座(8/21-24)

- →SS化学・SS総合理科C《化学実験講座》(2/14-15)

- このページをPDFファイルにまとめました → 平成29年度SSH実施報告PDF

SS化学・SS総合理科C《化学実験講座》

本校では毎年、「高校化学の学習内容を基礎として、最先端の研究に触れながら、化学に対する興味・関心・意欲をさらに高めること」を目的とした実験講座を実施しています。

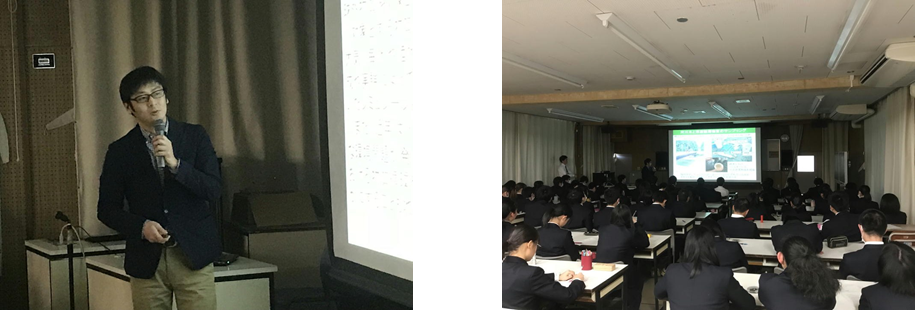

本年度は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構より本校の卒業生でもある田中万也先生をお招きして以下の内容で実施しました。

《タイトル》

「身のまわりの放射線と地球環境化学」

《講師》

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

原子力科学研究部門 先端基礎研究センター

界面反応場化学研究グループ 研究副主幹 田中万也 氏

《日程》

平成30年2月14日(水)

3、4限 2-3・2-4

5、6限 2-1・2-2・2-5

平成30年2月15日(木)

3、4限 2-6・2-7・2-8

| |

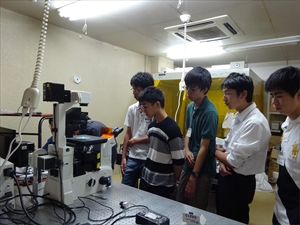

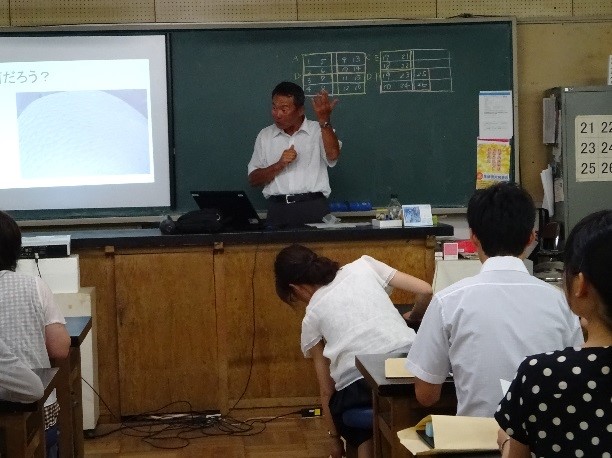

田中万也 氏 | 講座風景 |

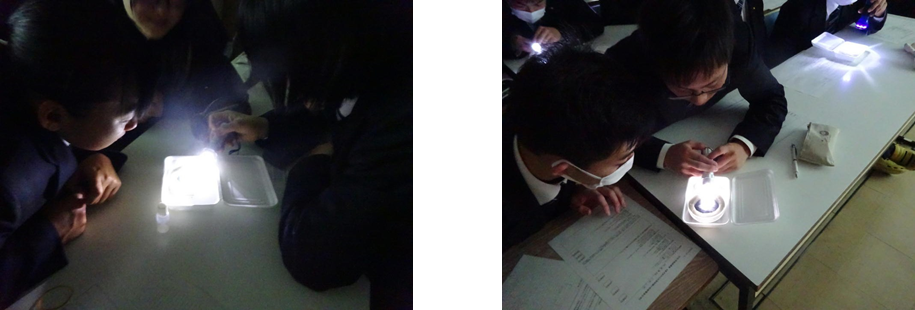

実験風景 | |

《生徒感想(抜粋)》

・放射線がとても身近であり、今後私たちが解決していくべき問題についてもわかった。

・今後放射線廃棄物をどう処理していくか課題になると言われていましたが、今後どんな処理の仕方が候補に挙がってくるかが気になったので調べてみようと思います。

・名前しか知らなかった現象を理解することができた。実際に実験で現象も見ることができ貴重な体験ができた。

・身の回りに深くかかわることなので基本から専門的なことまで聞くことができよかったです。今 後原発などのニュースが流れた時に見方が変わりそうです。

・実験をすることで関心もより大きくなり理解もしやすく、理系の内容だけど文系でも興味がわく 内容だった。

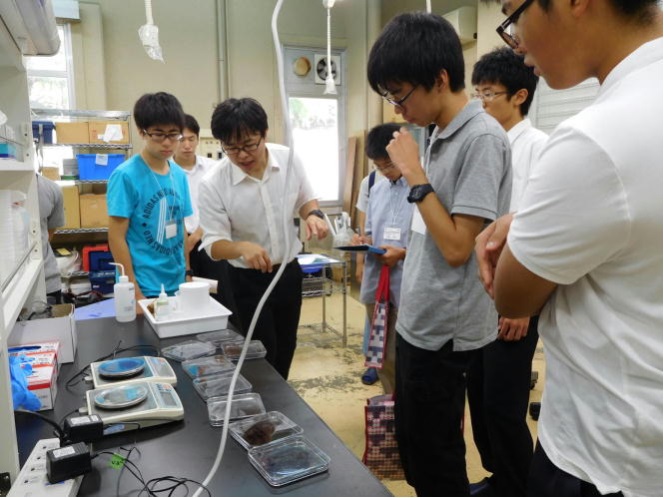

地域SS豊橋技術科学大学講座

今年度も、「地域SS豊橋技術科学大学講座」を実施しました。これは、豊橋技術科学大学のご協力をいただき「大学レベルの研究に関する講義・実験・実習を体験することによって、技術・科学系大学への進学意欲の喚起・大学の授業へのスムーズな接続」を目的とするもので、地域との連携の観点から、愛知県内、静岡県浜松地区の高等学校にも参加を呼びかけ実施しました。

参加した生徒は全員が貴重な体験であったと答えるとともに、講師の先生方からも高い評価をいただいています。

《日程》

平成29年8月21日(月)~24日(木)

1日目午前 開講式、オリエンテーション、施設見学

1日目午後~3日目 実験・実習

4日目午前 実験・実習まとめ、成果発表会準備

4日目午後 成果発表会、閉講式

《講座内容・担当講師》

「自分だけのマイクロスタンプを作ろう!~高校生でもできるマイクロ加工~」

機械工学系 柴田隆行教授 永井萌土講師

「磁性体を使って光を制御しよう」

電気・電子情報工学系 内田裕久教授 中村雄一准教授 高木宏幸准教授

「バーチャルリアリティ心理学」

情報・知能工学系 北崎充晃教授

「生物の機能をつかさどる遺伝子の働きをリアルでみよう」

環境・生命工学系 沼野利佳准教授

「地盤-構造物振動特性にみる地震時の被害分析」

建築・都市システム学系 三浦均也教授 松田達也講師

《参加生徒》

40名(他校生徒含む)

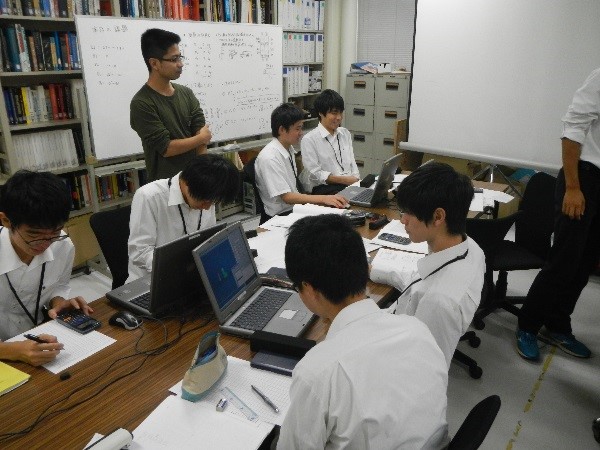

《講座の様子》

|

|

|

《参加生徒感想》

・大学で学ぶことの難しさを感じました。高校でも地震については学んでいたが、地盤の周期や建物の固有周期が建物の揺れに大きく関わっていることを知り驚きました。また、多くの人前でプレゼンする体験も貴重でよい経験となりました。

・身近な地震についての理解を深めることができた。数学の知識では理解できない数式も多くありすべてを理解できなかったが、わかりやすく説明してくださり自分なりに研究内容を理解できた。こうした研究ができるようにこれから勉強していきたい。

・高校よりもはるかに高レベルですが、実用性が高く応用できるものになればとても役に立つことがわかりました。その役立つ知識の習得には、今の勉強も必要なので将来につなげれるようにしたいです。また大学の皆さんとの交流も楽しかったです。これからも多くの人と触れあるような行事に参加していきたいです。

・機械工学は物理だけだはなく、化学も活用することがわかりました。普段触れることのできない実験機器や自分の中で色々な発見もあり面白かったです。テーマを見つけ、実験し、考察、発表するといった「研究」の過程を丸ごと体験できてよかったです。

・講座を通して、研究は自分たちで進んでいかなくてはいけないことを知りました。今まで高校では与えられたものをこなす感じなので、今回研究からプレゼンまで自分で行い研究とはどういうものかを少し実感しました。大学の先生からアドバイス、説明など機械についても知ることができ、いい経験になりました。

・実習の取り組みの大きなレベルの差を感じた。得られた結果から求める考察は高校よりもはるかに深く、研究することがどういうことなのかを体感することができた。実習の内容も興味深く、技科大への進学意欲が大きく高まった4日間でした。

・プログラミングは初めてで最初はどうしていいかもわからず何もできませんでした。TAの方に教えてもらいながらなんとか作成でき、学年も学校も違ったので様々な刺激を得ることができました。プログラミングを正確に行うことも大切だが、メンバーや先生方とのコミュニケーションも大切だということを学びました。また、初めて会った人と一つのものを作る大変さなど、様々なことを知り、良い経験となり、より一層貴学で『学びたいという気持ちが強くなりました。』

《ご担当講師感想》

・説明は高校生用に専門用語などはなるべく分かりやすく喋ったつもりでしたが、全部を理解するのは難しいと思われます。大学では、正解がなく、全部を理解できない研究をしていますよということを伝えるという趣旨でやらせていただきました。また tut ラボでは、発表するという課題がありましたので、一人一人が研究者だと思って、自分のテーマについて実習内容から考察してそれを発表するということを主眼に行っていただきました。少し高校生にはむずかしかったかなと自分なりに思っていましたが、皆様まず興味津々で、また、パワーポイントでの発表なれをしているということが非常に驚き、さらに自分で考えてきた課題について深い考察をで発表していたので驚きました。

・4日間という短い期間であったが、意欲的に取り組んでいた。特に、講師サイドから指示をしなくても、時間を見つけて発表資料の準備をしていることに感心した。また、他校の学生とペアを組みながら取り組んだが、積極的に交流する様子が見受けられた。TUTラボ後に本学で開催したオープンキャンパスにTUTラボに参加した生徒が見学に来ており、今回のTUTラボが非常によい機会であったことが伺えた。

SS発展学習《東京工業大学講座》

東京工業大学において、ハイレベルの講義・実習を集中的に体験することにより、最先端科学の内容理解、探究力・科学的思考力の育成、論理的思考力の向上、科学系難関大学への進学意欲の高揚およびスムーズな高大接続を目的として実施しています。

《日時・実施場所》

平成29年8月7日~10日 東京工業大学 大岡山キャンパス

《参加生徒》

12名

《日程》

1日目

10:00~12:00 オリエンテーション(大島康裕教授)

大学の化学、東工大の概要について大島教授よりレクチャーを受けたのち、図書館、スーパーコンピュータ「つばめ」等の見学を行いました。

13:00~16:30 ガイダンス・講義

以下の3研究室に分かれ、ガイダンス・実験実習に関する講義を受けました。

・大島研究室 光とレーザーによる分子との対話

・植草研究室 X線で見る結晶と分子の世界

・福原研究室 疑似科捜研を体験してみよう!

|

|

2日目~3日目

9:00~16:30 実験・実習

引き続き3研究室に分かれ実験・実習を行いました。

・大島研究室(光とレーザーによる分子との対話)

電磁波としての光の基礎、“スペクトル”とは何か、スペクトルと色の関係、そしてレーザー光の特徴を学び、植物などの身近な分子のスペクトルを測定しました。また、量子化学計算という手法を体験し、実際に測定したスペクトルを解析しました。本実習を通じて、身の回りにあふれる光と分子の重要さを実感するとともに、大学での光化学、物理化学の研究の一端に触れることができました。

・植草研究室(X線で見る結晶と分子の世界)

まず「光を当てると色が変わる」有機フォトクロミック物質を合成しましました。さらに、X線回折法の基礎を理解するための講義を受け、粉末結晶回折測定の予備実験を行った後、試料のX線回折測定を行い、データ解析から分子構造を決定し、物質の性質を考察しました。実習を通して、分子の形を実際に見ながら、機能性物質の研究が実際にどのように行われるかを体験しました。

・福原研究室(疑似科捜研を体験してみよう!)

まず、ルミノール反応や化学発光実験を体験し、実際にどのような発光かを観察しました。その後、定量的な分光分析測定を行い、より深淵な分析化学の基礎を学びました。本実習を通じて、私たちの身の回りに溢れている現象を分析化学から紐解いていく醍醐味を実感するとともに、大学での分析化学の研究の一端に触れることができました。

4日目

オープンキャンパスと重なったため、3研究室以外の研究室を見学したり、模擬授業を体験することができました。

《参加生徒感想》

・大学の研究というのは自分で考え、自分で結果を出し、考察をしなければならないので大変だと感じました。中学、高校の授業は自分で考える部分は少ないのでとても新鮮で、難しいことでした。ただ、その分うまく発表出来た時はとても嬉しかったです。一緒に実験をしたメンバーは部活で慣れているため発表が上手でした。私も見習いたいと思いました。今回大学の研究というのを一部ですが、まじかで見て、肌で感じたことでより大学進学に向けての意欲が高まりました。

・研究室の方々がやさしく教えてくださったので、とても楽しかったです。研究室と聞くと、暗くて、毎日実験ばかりやっていそうな勝手なイメージがあったけれど、明るくて、楽しい雰囲気であることが分かりました。3日間かけて一つの実験をして、プレゼンテーションまで行うという貴重な経験をすることができました。大学のことや、おすすめのお店とかもいろいろ教えていただけたので、充実した4日間を過ごせました。

・とても充実した4日間でした。短い間ではありましたが、大学生のように朝早くに研究室に通って実験をするのは楽しかったです。早く大学生になって今以上に充実した設備の中で研究に没頭したいなと思いました。あと、学生さん達にたびたび化学の質問をされたのですが全く答えることができませんでした。まだ学校で習っていないことも多々ありましたが、それを理由にして分かりませんというのがまるで逃げ道を探しているようでとても悔しかったです。勉強不足に加えて今まで習ってきたことも定着していないということが身にしみて分かりました。本校の校訓である自ら考え自ら成すができていないということを痛感させられる4日間でもありました。よりいっそう勉学に力を入れていかなければならないと思いました。大学の先生の話でもありましたが、基本ができていないと自分のやりたい研究もできないということです。このことを頭に置いておきたいです。また、私ごとではありますが新たな進路が見えた気がしました。私はもともと関東の大学に全く興味がありませんでした。しかし、東工大にいると毎日がとても楽しく、時間がすぐに過ぎていきました。雰囲気から建物からホームページからどれも私には輝いて見えました。もしかしたら私の目指すところは関西ではないのかもしれないと今改めて自分の進みたい道を考えています。本当に先生に頼んでもらってまでして行くことができてよかったと思います。このようなすばらしい、貴重な体験をさせていただけたことを感謝したいです。

・まず私が感じたことは、大学の研究室ではとても充実した設備が整っており、とても高度な研究をしているのだということです。私はそこまで詳しいことは分かりませんが、自分たちの研究で必要なものがすべてそろっていて、やりたいことが何でもできそうだと思いました。また、今の自分の知識不足を強く感じました。 実習では、普段の研究のほんの一部を体験しましたが、結晶構造の解析のために何度もサンプルをとったり、多くのデータから考えないといけなかったりと、研究とは何度も何度も試行錯誤を繰り返していくものなのだと思いました。自分のやった実験はなかなか成功しませんでしたが、大学の研究の難しさや、大変さを知ることが出来ました。

《ご担当講師感想》

・高校生の皆さんに意欲的に取り組んで頂けたため、私もとても楽しく実験指導することができました。実験自体はとても簡単でしたが、考察はとても難しく、高校生のような専門知識を持たない方々に対し、楽しくわかりやすく教えるためにはどうすればいいかという、今後の指導方針を考えさせられる良い機会となりました。これを機に、理学部化学科という分野に少しでも興味を持っていただければ幸いです。

・今回はじめてSSHを担当して、実習を受けた学生さんの科学に対する真摯な態度に感嘆しました。ともすると、我々にとっては当たり前の現象に対しても、なぜ?という、新鮮な疑問を沢山もらえました。このことは、学生さんの実習に対する意識の高さの指標であるとも言えます。少しでも我々の実習が、学生さんの本校への進学意欲を促進させられていられれば嬉しく思います。

・レポートを見て、かなり衝撃を受けました。Abstractがちゃんと英語であるんですね。私の出身大学やここの学生が持ってくる初稿と何らそん色ない出来でした。質の高さに驚きでした。またお礼状では、一人の学生さんが、「研究の楽しさを忘れていたがそれを思い出した」とありました。これは私もまさにそう感じたところで、大学業務や研究費の申請書に忙殺されていましたが、彼女らと実験をして久しぶりに研究の楽しさを再確認しました。今回のSSH講座が少しでも彼女らの進学意欲の向上につながっていれば幸いです。

LTC (ロジカル・シンキングコ・ミュニケーション)

LTCでは、コミュニケーション基本技能の習得、論理的思考力・情報活用能力の向上、プレゼンテーション技術の習得、科学技術に対する理解と造形を深めることなどを目標にさまざまな学習をしています。H27年度からSSH(スーパーサイエンスハイスクール)に加え、SGH(スーパーグローバルハイスクール)に指定され、今までの活動に加え、異文化を理解し国際的な素養を身につけ、日本の未来を創造的に描くことのできるグローバルリーダーを育成するため、国内外で活躍する講師を招き講演を行ったり、様々な活動を行っています。

《 野外活動 》

6月、県民の森へ出かけ、 バーベキューを楽しみ、 規律ある集団行動を身に つけることを目的に、ク ラスの親睦を深めました。 野外活動を円滑に進めるために、ファシリテーションスキルを学びました。

グループでそれぞれの役割について考え、リーダーを中心によく「話し合い」をし、野外に向け計画を立てました。それぞれの役割が明確になり、より活発で充実した野外活動となりました。「来たときよりもきれいにして帰る」をモットーに、ゴミ出さないように工夫していました。

《 ディベート 》

ディベートとは、「議論を戦わせる競技」です。 ディベート甲子園のルールに則った基本的なルールを学ぶことで、客観的・批判的・多角的な視野を身につけられるようにします。学年末に各クラスでディベートを行いますが、まず、時習祭でディベート大会に参加できるようにディベートの基本を学びました。シナリオを使いディベートを練習、肯定側・否定側に分かれ、チームの中で立論・質疑・反駁などを経験します。さらに審判(ジャッジ)を通して、ディベートで大切な客観的な議論の方法を身につけて行きます。

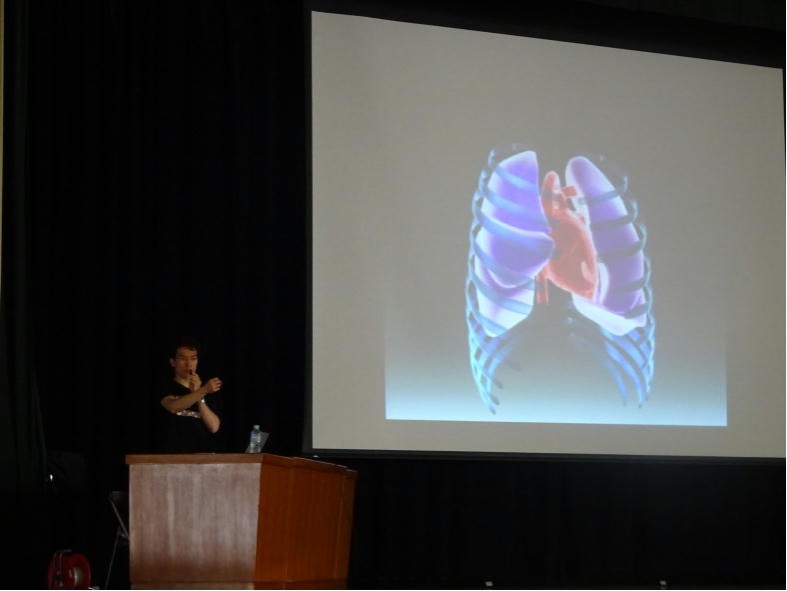

《 SSH講演会 》

5月29日(月)に、株式会社サイアメント代表取締役であり、医師の資格を持ちサイエンスCGクリエーターとして活躍されている瀬尾拡史先生から『夢を追い続けること』という題でご講演をしていただきました。

先生の学生時代の話から自分の夢を叶えるためにどのような努力をされたのか、大学時代に作成したCGや東京大学医学部在学中に裁判員制度用に作成した3DCGを見せていただき、映像をふんだんに使用し、高校生の過ごし方・勉強の仕方・プレゼンテーションの方法、現在の活動についてお話をしていただきました。

生徒の感想も、「こんなにも終わる時間が近づいてくるのが嫌だった講演会は始めてです。」「普段の生活の中で自分が興味関心を持っていることを極めると、世界が広がり、自分の活躍する場が増えることがわかりました。」など。素晴らしい映像と話で、皆がひきこまれた講演会でした。

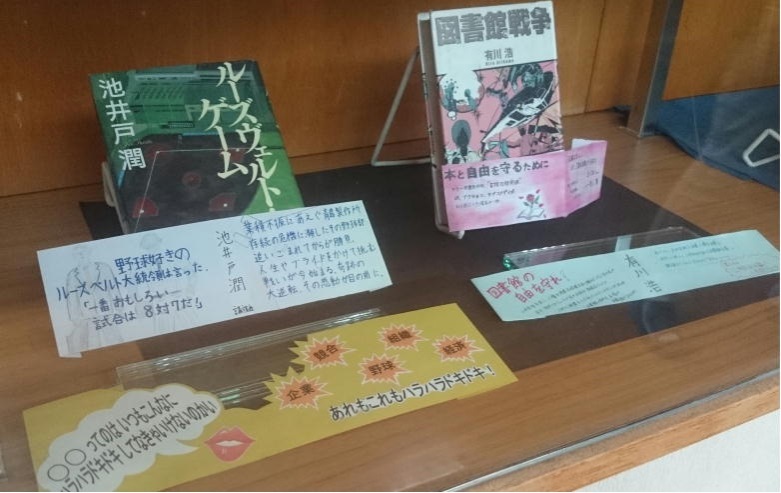

《 本の帯をつくろう!》

小論文や作文に必要なのは自分自身の「引き出し」と「広い視野」です。自分の引き出しを増やすのに読書は欠かせません。

さて、本を選ぶときみなさんは何に興味をもちますか?何で本を選びますか? ポスター。カバー装丁。どこでしょうか?本にはみんなが手にとってくれるよう、さまざまな工夫がしてあります。この夏読んだ本を紹介するひとつの手段として、本の帯を自分で作ってみましょう!

| 生徒制作の「本の帯」 図書館の本にあわせて各自のイメージで作りました。 |

| お知らせ:図書館で「本の帯」を展示しています。ぜひごらんください。 | |

東京大学見学会

《目的》

東京大学の構内を見学することにより、進路選択の一助とする。また、国立科学博物館等を見学することで、科学技術に関する興味・関心を高める。

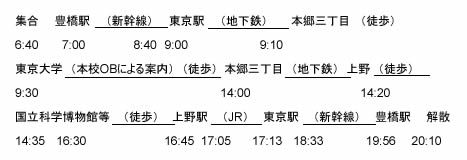

《日程》

平成29年 8月3日(木)

《概要》

本校の卒業生であり現在東京大学に在学中の学生10名の案内によるキャンパス内の見学を行った。その後上野に行き、国立科学博物館、国立西洋美術館、東京国立博物館の見学を行った。

《集合写真》

《参加者アンケート》

(1) 大学見学は意義のあるものでしたか。

1.大変有意義であった。 66人

2.どちらかといえば有意義であった。 6人

3.あまり意義がなかった。 0人

4.全く意義がなかった。 0人

(2) 大学見学は志望校決定の参考になりましたか。

1.とても参考になった。 31人

2.どちらかといえば参考になった。 37人

3.どちらかといえば参考にならなかった。 4人

4.全く参考にならなかった。 0人

(3) 「国立科学博物館」見学は意義のあるものでしたか。

1.大変有意義であった。 40人

2.どちらかといえば有意義であった。 23人

3.あまり意義がなかった。 6人

4.全く意義がなかった。 1人

(4) 「国立西洋美術館」見学は意義のあるものでしたか。

1.大変有意義であった。 18人

2.どちらかといえば有意義であった。 6人

3.あまり意義がなかった。 5人

4.全く意義がなかった。 1人

(5) 「東京国立博物館」見学は意義のあるものでしたか。

1.大変有意義であった。 15人

2.どちらかといえば有意義であった。 10人

3.あまり意義がなかった。 4人

4.全く意義がなかった。 2人

《参加者感想》

・大学がどういうものなのか初めて知ることができた。

・キャンパスの広さがとても印象的だった。図書館がとても魅力的であった。

・案内してくれた東大生の方々の話がとても面白かった。いろいろ聞きたいことが聞けた。

・東大生の方々から大学生活の様子や各学部の特徴を聞いて、今後どのように目標を立てていくべきか分かった。

・以前まで東大について堅苦しいイメージがあったが、そのイメージとは違い、大変だが充実した大学生活を送っていることが分かった。

・普通の見学では見られないような研究室の見学もすることができ、とても貴重な体験ができた。時習館高校のOB、OGがいたからこその体験であり、とても有意義だった。

・東大見学の時間がもう少し長くてもいいと思った。

・文理選択に悩んでいたので、それを乗り越えてきた先輩である東大生に文理選択や大学選びについて聞けて、とても良かった。文理選択前の高1の段階で参加できて良かった。

・こんな良い機会を逃すのはもったいないと感じた。他の大学でも実施してほしい。

・勉強のやり方が分かって良かった。志望校や学科、やりたいことも少しはっきりしてきた。

核融合科学研究所見学会

研究施設を見学し、先端的な科学技術を学ぶとともに、自然科学・科学技術への興味・関心を喚起し、高度な内容の研究に対する意欲を高めることを目的としています。

《日時》

平成29年 8月2日(水) 13:00~15:45

《参加者アンケート》

(1) 核融合科学研究所見学は意義のあるものでしたか。

| 1.大変有意義であった。 | 23人 | |

| 2.どちらかといえば有意義であった。 | 5人 | |

| 3.あまり意義がなかった。 | 0人 | |

| 4.全く意義がなかった。 | 0人 |

(2) 核融合科学研究所見学は今後の進路の参考になりましたか。

| 1.とても参考になった。 | 4人 | |

| 2.どちらかといえば参考になった。 | 21人 | |

| 3.どちらかといえば参考にならなかった。 | 2人 | |

| 4.全く参考にならなかった。 | 1人 |

《参加者感想》

・自分たちにはあまり関係のないことだと思っていたが、蛍光灯、電子レンジのように身近なものに使われていると知り、さらに興味がわいた。

・プラズマなどについて基本的なことから詳しく話してくださったので、あまりよく知らない自分でもしっかり理解することができた。

・原子力発電よりも安全な発電方法であるとのことで、もしこれが実用化できるようになったら、それは人類の進化と言えそうだと思いました。

・今の原子力発電よりも安全そうで、使う資源も少なくてすむのはすごいと思いました。また、現在のエネルギー問題はすぐに差し迫った問題であり、それを解決するのは私たち世代なんだなと思いました。

・リニアモーターについては、磁力によって浮くということは知っていましたが、温度を下げる必要があるということを知らなかったので、自分の知識はまだまだ浅いということを実感しました。

・核融合というものがとても身近に感じる見学会となった。自分の進路に直接関係なくても、十分有意義であると感じた。

・普段見られないような施設を見学できて良かった。

・核融合は難しそうというイメージを持っていたが、施設見学をしていく中で身近なものにもプラズマが使われていることを知り、親近感が沸きました。私はまだ志望大学などがはっきりしていなかったが、研究職も選択肢の一つとして考えていきたい。

東三河海洋環境探究講座

平成20年度より実施している東三河海洋環境探究講座(SSH中核的拠点育成プログラムにおける事業の一つ)の成果を踏まえ、平成29年度も東三河海洋環境探究講座(SSHにおける事業の一つ)として実施する。

昨年度と同様に、三河湾・伊勢湾との比較を行い、海洋環境を学ぶ機会とする。

《日程》

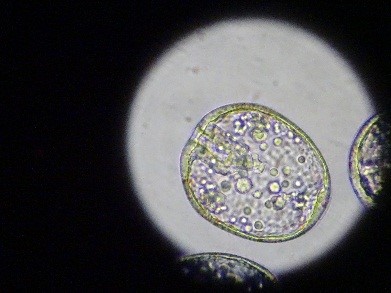

(1) ウニの受精・発生観察実習 名古屋大学大学院理学研究科付属臨海実験所(鳥羽市菅島)

平成29年7月25日(火)

1) 【実習】磯採集と分類実習

2) 【実習】ウニの受精観察・発生観察・夜光虫観察

平成29年7月26日(水)

1) 【講義】「日本の海と海洋生物の多様性:特に海綿動物について」

講師:特任助教 伊勢優史

2) 【実習】ウニの発生観察(幼生観察)観察記録まとめ、総合討論

参加者 高校生11名(男8名、女3名) 時習館高校教員2名

※参加高校 豊橋東、豊橋南、小坂井、時習館

(2) 洋上実習 三河湾~伊勢湾~三河湾

平成29年8月2日(水)

県立三谷水産高等学校実習船「愛知丸」に乗船、竹島埠頭出港

【実習】環境指標調査、採水、プランクトンの観察、アサリの水質浄化実験

参加者 高校生14名(男8名、女6名) 時習館高校教員2名

※参加高校 豊橋東、豊橋南、三谷水産、時習館

《実施風景》

(1) ウニの受精・発生観察実習

|  |  |

| 磯採集 | 分類実習 | 講義 |

|  |  |

| ウニ受精・発生観察実習 | ウニ胚(原腸胚) | 集合写真 |

《実施風景》

(2) 洋上実習 三河湾~伊勢湾~三河湾

|  |  |

| アサリの水質浄化実験 | 底質調査(ORP) | 水質調査(CTD) |

|  |  |

| 船上の様子 | 底質調査(ヘドロテック) | 愛知丸 |

《参加生徒感想》

・ウニの発生は、中学校で習ったときにはあまり観察などをしませんでしたが、実際に発生の様子を見ることができたので、さらに理解を深めることができました。

・ウニの受精や発生について主に顕微鏡で観察しましたが、受精や孵化の瞬間では本当に感動しました。ここで生命のすばらしさを感じました。受精膜を破って孵化する瞬間では、新しい生命体として生きているというのを、受精膜に入っているときより、もっと感じました。磯採集では、見たこともない生物とも出会い、楽しかったし、知識を得ることができました。

・去年、今年と参加した私たちを気遣ってか、細かな話の内容を変更してくださり、去年より楽しいものになりました。磯採集でも、去年よりも沢山の種類の生物を見ることができ、とても新鮮でした。

・長時間船に乗り、三河湾や伊勢湾の実態を知ったり、以前から気になっていたアサリの水質浄化実験の観察ができ、とても貴重な体験ができました。

・三河湾が思ったより汚れていたことに驚きました。植物プランクトンが多いと赤潮の原因になるけれど、捕食者が多ければ豊かな海になると聞き、難しい問題だと思いました。

・愛知丸に乗って海へ調査しに行くという実習はとても良かったと思います。実習で海底の泥や海水などの調査を行い、海についての問題点が改めて分かりました。貧酸素水塊はどのくらい悪い影響を与えるのかも分かりました。問題点だけではなく、それはなぜ発生するのかも詳しく教えていただいたので、参加して本当に良かったと思いました。

・何回も行ったことのある愛知の海のことを知っているつもりでも、実際には少ししか知らなかったことに驚いた。埋め立てのことをただ批判するのではなく、工業と漁業が共存していく道を探す蒲原さんのお話に感動した。海の水は全て均一な状態であるかと思っていたが、ある深さで数値が変わるなど、複雑な構造をしていることがわかった。

東三河サイエンステクノロジー発表会 -時習館科学の日-

東三河地区のSSH(スーパーサイエンスハイスクール)実施校、SPP(スーパーサイエンス・パートナー・プロジェクト事業)実施校及び専門高校等による東三河地域の県立高校・市立学校合同発表会です。具体的には、SSH校・SPP実施校による成果発表、東三河地域のさまざまな高校の部活動等の研究成果を、口頭発表、ポスター発表及びワークショップ形式で行います。合同で行うことにより、東三河地域全体のサイエンスやテクノロジーに対する意欲と関心を高めるとともに、地域の小中学校にも参加を呼びかけることで、当地域の県立学校・市立学校の情報発信の機会とすることも目的に実施しています。また、今年度も小柴記念賞を受賞した中学生による口頭発表を行いました。

《日時》平成29年8月25日(金)12:10~14:40

《場所》愛知県立時習館高等学校

《日程》

12:10~12:20 開会式

12:20~13:20 ポスター発表・ワークショップ

三谷水産高校、国府高校、豊橋南高校、時習館高校

13:30~14:20 口頭発表

愛知県立三谷水産高等学校 「飛行ロボットコンテストと海洋調査について」

愛知県立豊橋南高等学校 「化学電池の可能性について」

愛知県立時習館高等学校 「導電性ポリマーに関する研究」

【小柴記念賞入賞中学生発表】

豊橋市立東部中学校 「カビの成長と防カビ剤の研究」

豊橋市立中部中学校 「蛾と共に生きる ~蛾アレルギー研究~」

14:20~14:40 閉会式(講評・表彰)

|  |

| 口頭発表 | 閉会式 |

|  |

| ポスター発表 | |

《参加者感想抜粋》

(中学生)

・発表がとてもわかりやすく良かったです。実験の発想も私にはできないことばかりで改めて先輩のすごさがわかりました。

・普段中学校の理科ではやらないことを体験できて、なんにでも興味を持つことができたのでまた参加したいと思いました。

・とてもわかりやすくグラフなどにもしていて映像で表されていてとても勉強になりました。

・普段の生活の中ではなかなかわからないことが色々とわかったので楽しかった。

・この学校の活動はとても自由で楽しそうだと思いました。

・硬い話ばかりでついていけないのかと不安でしたがとても楽しかったです。ポスター発表ではたくさんの疑問を聞くことができて有意義な時間でした。また聞きたいです。

(高校生)

・同じ高校生がどのような研究をしているか知ることができ有意義な時間を送ることができました。

・科学について多くのジャンルを知ることができました。すごく貴重な体験ができてうれしかったです。

・知らないことがたくさんあって面白かった。

・色々な学校の研究を見ることができいい刺激になりました。

(引率教諭)

・身近なテーマや専門的なテーマまで子供たちの疑問を解決する熱意が伝わってくる会でした。テーマだけでなく、発表方法や言葉で伝える力は育てなければ育たない。経験を積まなければ力はつかないと思いました。子供にとってよい経験となりました。

・参加生徒が非常に多く活発な発表や議論ができていた。自校の生徒にとっても成長の場となりありがたかった。

小学校教員理科実験講座

東三河地区の理科を専門としない小学校教員を対象とした、理科実験講習会を実施しました。東三河地区の理科教育の活性化を目指しています。

《日時》 平成29年 7月24日(月) 13:30~16:10

《講師並びに実験講座》

| 物理分野 愛知県立豊橋工業高等学校 | 実習教諭 | 柘植 芳之 | |

| 化学分野 愛知県立時習館高等学校 | 教諭 | 奥 慎伍 | |

| 生物分野 愛知県立豊丘高等学校 | 教諭 | 滝澤 成人 | |

| 地学分野 愛知県立時習館高等学校 | 教諭 | 加藤 清高 |

《実験風景》

|  |

| 物理講座 | 化学講座 |

|  |

| 生物講座 | 地学講座 |

《参加者アンケート》

(1) 今回の実験講習会に参加されたご感想はいかがでしたか。

| 1.たいへん参考になった | 21人 | |

| 2.少し参考になった。 | 4人 | |

| 3.あまり参考にならなかった。 | 0人 | |

| 4.全く参考にならなかった。 | 0人 |

(2) このような、理科教育に関する小学校-高等学校の連携についてどのようにお考えですか。

| 1.今後もおこなうべきである。 | 25人 | |

| 2.おこなう必要はない。 | 0人 |

《参加者感想》

・物理のアーチ構造がわかりやすくてよかった。夏休みの自由研究や工作にもできそうで、色々な活用方法があると思いました。

・望遠鏡で物を見るのは初めてだったが、意外と簡単に見れてよかったです。スマホに移すことは難しかったけれど面白いと思いました。

・自分でもう一度確かめてやらないとできないことも多々あるが、子供たちが興味を持つものばかりでとても楽しいと思いました。

・とても参考になりました。化学の実験で小学校で実際にやる実験をできてよかったです。

・廃液処理の方法など教科書に載っていない部分を聞きたいと思いました。

・日頃の授業でなかなか気づくことのできないことや新しい視点で身近なものを見ることができてとても新鮮でした。

・どの教科も楽しく学習できました。アーチ模型は普段から不思議に思っていたことなのでよかったです。

・実際に授業の中で使えるものを多く教えていただき参考になりました。短い時間で実習できるよう準備いただきありがとうございました。

・どの講座も楽しく学習できました。小学校でも役に立ちそうなものがいくつかありました。ありがとうございました。

・全ての分野で興味のある実験、実技、話が聞けてよかったです。30分間で凝縮された内容でとても実のあるものになりました。

・実際に実験ができてよかったです。

・毎年、様々な実験を教えていただき感謝しています。楽しく学ぶことができました。

・化学は何度やっても薬品の扱いに自信が持てないので、やっていただけて助かりました。興味の持たせ方など多く参考にさせていただきます。

SS探究《理科課題研究》

1 目的

3年生全生徒が各自で研究テーマを設定して研究し発表する。テーマ設定、研究、まとめ、発表の各段階でこれまでのSSH諸活動において培った問題発見能力、問題解決能力、論理的思考力、プレゼンテーション能力を発揮し、研究活動を実施することが目的である。

2 日程

4月 ガイダンス、研究テーマ設定

5月 研究テーマ検討

5月~9月 実験

9月 中間評価

9月~10月 成果発表会準備

11月 成果発表会、論文作成

3 方法

(1) 理科課題研究についてのガイダンスを行った後、5名程度の班をつくらせる。

(2) 各班の研究テーマを物理、化学、生物のおおまかなカテゴリーの中で自由に設定させる。

(3) 各班が設定した研究の妥当性、必要物品、実験方法等について担当教員とディスカッションを行う。

(4) 各班の実験計画に従って実験を行う。

(5) 実験データの整理、考察等のまとめを行い、ポスター形式での発表に向けて準備をする。

(6) 体育館で50班が交代でプレゼンテーションを行い、互いに質疑、評価を行う。

4 研究テーマ一覧(記載してあるのは一部です。)

| 化学分野 | ・Handmade Soap ・ガムの性質の検証 ・濃・希HNO3の境界を探る ・鉛蓄電池の性能比較、 ・突撃 -隣のお水CHECK in Jishu – ・けん化検証研究 |

| 生物分野 | ・透け透けスケルトン~透明標本~ ・メダカの合コン~メダカの外的特徴が繁殖に及ぼす影響~ ・アリのフェロモン ・環境変化にご機嫌ナナメクジ~外界の環境変化に伴うナメクジの生理的応答~ ・菌類は本当に生物の成長に効果があるのか? |

| 物理分野 | ・地震に強い家 ~スーパーストロングハウス(SSH)~ ・紙飛行機の研究 ・金属の比熱の測定 ・重力加速度の精密な測定 ・揺れない電車の乗り方 ・音の伝わり方の研究 |

5 実験の様子

6 アンケート集計結果

| ア 理科課題研究はどのような点でよかったと思いますか | 高評価の割合 | |

| A 自分たちで自由にテーマを決めることができたこと B グループで協力して活動できたこと |

100 % 100 % |

|

| イ 理科課題研究によって培われた力は | ||

| A 問題発見力 B 知りたいことを自分で調べる力(探究力) C 問題解決力 D 表現力(ポスター等の) E プレゼンテーション力(発表力) F 質問力 G 協働的学習力(共同で課題に取り組む力) H 大学進学後の学習・研究に対する意欲 |

92.3% 94.9% 82.1% 89.7% 94.9% 79.5% 92.3% 74.4% | |

| ウ 理科課題研究全般について感想、意見があれば書いてください | ||

| ・楽しかったです。(多数) ・実験時間が短すぎる。2年と3年に続けて同じ実験をしたい。 ・4人で力を合わせて実験をすることはとてもよかった。 ・ポスターを書いてから発表するまでもう少し時間がほしかった。 ・頑張りました。貴重な経験ができてよかったです。 ・人に説明する難しさを知った。 ・プレゼンの時間が少なかった。もっと伝えたかった。もっと多くの班の発表も聞きたかった。 ・なかなか実験がうまくできなかったので、もっとよく考えて実験を行うべきだと思った。内容的に、少し難しめがよいかも。 ・全体的に得られることが大きかったが、実験できる期間が短く、一度失敗したらやり直すことができず終わったことが残念。 ・全体としては、とても有意義で、かつ充実した時間を過ごすことができ、大学以降の研究の幅を広げる可能性の見つけ方の参考にもなったと思います。 | ||

学校設定科目「SS技術科学」

本校では、11年前から、科学技術研究の一端に触れることが視野を広め、探究心を育成する上で重要であるという観点から、豊橋技術科学大学と連携し「豊橋科学技術大学実験実習講座」を実施してきました。これは、2年生(昨年度からは理系のみ)が、豊橋技術科学大学において大学レベルの講義・実験・実習を体験し、その成果を、同大学の教官や大学院生のアドバイスを受けながら、まとめ・発表会準備(予稿集作成、パワーポイントスライド作成)を行った後、プレゼンテーションを行うというものです。

SSHの指定に伴い、平成21年度より、実験実習講座を2日間に拡大し、「SS技術科学」として実施しています。

≪本年度(H29年度)開講講座一覧(敬称略)≫

| 1 | ジュエリーや機械をつくる鋳造の体験 | 助授 教授 | 田崎 良佑 寺嶋 一彦 |

| 2 | 金属を水と火で強くする ~電子顕微鏡でナノの世界を観る~ | 教授 助教 | 戸高 義一 足立 望 |

| 3 | トライボロジーの世界を体験しよう -油やグリースを使えないところでものを滑らすには?- |

教授 准教授 助教 | 足立 忠晴 竹市 嘉紀 石井 陽介 |

| 4 | ロボットの動作原理を学ぶ | 准教授 教授 助教 | 佐野 滋則 内山 直樹 阪口 龍彦 |

| 5 | 金属の缶を作ってみよう ー金属は形を大きく変えるー | 教授 准教授 助教 | 森 謙一郎 安部 洋平 阿部 史枝 |

| 6 | 作って学ぶ発電やモータ、スピーカの仕組み | 助教 准教授 准教授 | 内田 裕久 中村 雄一 高木 宏幸 |

| 7 | 太陽光発電について知ろう ~発電実験を通じて~ | 教授 助教 助教 | 滝川 浩史 針谷 達 谷本 壮 |

| 8 | 光のコヒーレンシーって何? ―光量子の世界を覗いてみよう― | 准教授 助教 助教 | 河野 剛士 山根 啓輔 秋田 一平 |

| 9 | ワイヤレスで電気を送る実験 | 教授 助教 助教 | 大平 孝 坂井 尚貴 宮路 祐一 |

| 10 | コンピュータに作曲者を判定させよう | 教授 | 梅村 恭司 |

| 11 | 整数計画法によるパズル解法 | 教授 助教 | 藤戸 敏弘 木村 慧 |

| 12 | 試行錯誤からの学習 | 准教授 | 村越 一支 |

| 13 | ITを使って街の生活を豊かにしよう | 講師 | 大村 廉 |

| 14 | 最先端超伝導薄膜磁気センサの技術 | 教授 准教授 | 田中 三郎 有吉 誠一郎 |

| 15 | 身近な物質の結晶化とX線構造解析 | 教授 准教授 助手 | 伊津野 真一 原口 直樹 藤澤 郁英 |

| 16 | 触媒活性を持つRNA(リボザイム)を作る | 講師 | 梅影 創 |

| 17 | 建物の振動入門 | 准教授 | 松井 智哉 |

| 18 | 地域公共交通とアクセシビリティの体験学習 ~豊橋市の公共交通利便性を可視化してみよう |

教授 助教 | 杉木 直 松尾 幸二郎 |

| 19 | 河川の水質を調べてみよう | 教授 准教授 助手 | 井上 隆信 横田 久里子 嵯峨 慎 |

| 20 | ナノ物質(粉末)の集積化技術 | 教授 | 武藤 浩行 |

| 21 | 学びたいと思わせる e-Learning 教材の開発 | 教授 助教 | 井佐原 均 上野 未貴 |

《昨年度(H28年度)実験実習講座実施風景》

|  |

|  |

《昨年度(H28年度)実験実習講座生徒感想》

・大学院生や教授の方が私たちのために綿密に計画してくださったおかげでとてもいい体験ができました。話し合いの場面を多く設けてくださったので一人じゃ全然思いつかずできないこともできたので楽しかったです。

・アイデアを出すためには話し合いが大切だと感じました。最初は良くわからなかったけど話し合うことで自分たちだけの暗号表を作れました。

・講座の内容は初めすごく難しくこれから続けられるかわからない感じだったけど、やることに良くわかってきてすごく面白かった。精度が上がったりしたことより、すごく面白いなと思った。この講座がこんなに面白かったので他も面白いんだろうかと思う。高校と大学は大きく違うと感じました。専門分野の研究は本当に楽しく関心を持てました。

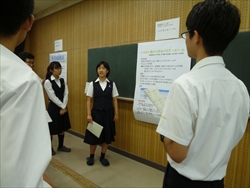

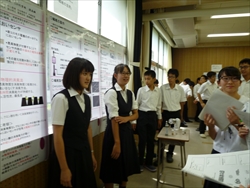

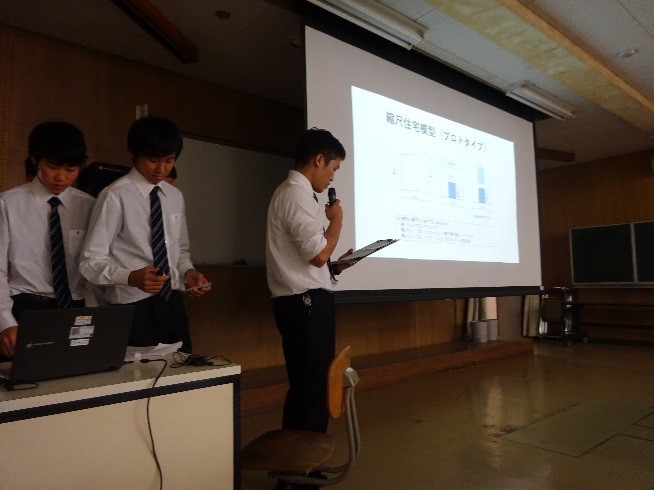

《昨年度(H28年度)成果発表会実施風景》

|  |

|  |

《過年度(H28年度)成果発表会生徒感想》

・各班が自分たちのプレゼン内容について詳しく調べていて、とても勉強になりました。また大学で専攻するときに、自分の興味ある研究が出来るよう知識をもっと得たいと思います。

・いろんな人や班の話し方、PPTなどが見れて良かった。初見ではなかなか理解し難い内容だったので、わかりやすく説明できている班はすごいなと思った

・それぞれお互いの研究を話し合うことで自分の知らなかった興味深そうなことを知れてよかった。発表に関しても自分たちで考えてそれをわかりやすいように伝える工夫やみんなの前で発表することでいい経験になった。

平成29年度文部科学省SSH《科学技術人材育成枠》事業

『主体性を持って国際社会で活躍できる科学技術人財の育成

~英国及びドイツの高校生との協働的科学技術交流~』 愛知県立時習館高等学校企画

1 趣旨

英国、ドイツの高校生との合同研究発表会を通して自らの課題研究の深化をはかるとともに、合同実験競技会を通して協働する力、課題発見力、課題解決力の向上を測り、国際人としての資質を磨き、英語によるコミュニケーション能力を身につけさせる。

2 事業内容

時習館高校の姉妹校であるセントポールズ校、セントポールズ女子校、オットー・フォン・タウベ・ギムナジウム及び愛知県内の高校と連携して、以下の事業を行う。

1)日本・英国・ドイツ3ヶ国の高校生による科学技術に関する合同研究発表会、合同実験競技 会を開催する。

日 時 平成30年3月11日(日)~18日(日)(6泊8日)※予定

場 所 セントポールズ校(ロンドン)

参加者 日本 …愛知県内の高校の代表生徒24名

英国 …セントポールズ校、セントポールズ女子校及びパブリックスクール

(ラグビー校、イートン校、ウエストミンスター校など)の代表生徒

ドイツ …オットー・フォン・タウベ・ギムナジウムの代表生徒

2)上記1の内容及び日本の高校生の研究内容を、日英独3国の高校生が協力して、英国の理科 教育研究誌等に投稿する。

3)英語による発表のスキルアップを目指した様々な国内研修を行う。

3 現地研修(訪英)の内容

1)セントポールズ校での科学技術に関する日英独3ヶ国合同研究発表会、合同実験競技会

2)ケンブリッジ大学、UCLでの大学教授による講演会、及び日本人若手研究者による講演会

3)キャヴェンディッシュ研究所の見学

4)ロンドン自然史博物館、同科学博物館、大英博物館等の見学

4 実施計画

4月 セントポールズ校と計画内容についての協議

5月 参加生徒募集

6月 オリエンテーション、プレゼンテーションに関する指導、英語力測定テスト1

7月 語学研修、研究内容紹介、グループワーク1

8月 講演、研究内容紹介、英語面接テスト

9月 プレゼンテーション練習1、サイエンス・ダイアログ、英語力測定テスト2

10月 プレゼンテーション練習2、グループワーク2

12月 『科学三昧inあいち2017』事前指導(2回実施)

『科学三昧inあいち2017において研究成果を発表

1月 訪英直前指導、グループワーク3

3月 訪英、成果報告書作成

5 国内研修の実施状況

1)オリエンテーション

6月10日(土) 時習館高校

本事業に応募のあった39名の生徒と引率教員を対象として、時習館SSグローバルのねらい と意義について説明を行った後、理科課題研究に関する講義を実施した。その後豊橋技術科学大学の留学生のプレゼンテーション聴講した後、昨年度訪英した生徒の研究発表を聞いた。

①事業内容の説明

②昨年度の研修の紹介

③理科課題研究に関する講義

④豊橋技術科学大学留学生によるプレゼンテーション

⑤自己紹介/各校担当教員事業説明

⑥英語力測定テスト1

⑦平成28年度訪英生徒による発表

|

|

| 【効果的なプレゼンテーションに関する講義】 |

2)語学研修・英国文化紹介、研究内容プレゼン(日本語)グループワーク1

7月28日(金) 時習館高校

午前中は2名のALTを招き、英語でのコミュニケーションに関する研修を受けた。 午後は以降の研究の進捗状況をパワーポイントにまとめ、日本語によるプレゼンテーションを行った。その後、科学的な内容に対する課題についてのグループワークを行った。

①語学研修・英国文化紹介

②研究内容プレゼンテーション1(日本語)

③科学的な内容に関するグループワーク1

|

|

|

| 【グループワーク】 | 【研究内容プレゼンテーション】 | |