平成27年度SSH実施報告

スーパーサイエンスハイスクール研究開発実施報告書

| |

↑PDFファイル |

事業リスト

- →地域SS豊橋技術科学大学講座--(PDF)

- →SSグローバル--(PDF)

- →SS発展学習≪東京工業大学講座≫--(PDF)

- →時習館SSH成果発表会--(PDF)

- →LTC (ロジカルシンキングコミュニケーション)--(PDF)

- →東三河海洋環境探究講座--(PDF)

- →東三河サイエンステクノロジー発表会 -時習館科学の日-(PDF)

- →中学生科学実験講座 -時習館科学の日-(PDF)

- →小学校教員理科実験講座--(PDF)

- →学校設定科目「SS技術科学」--(PDF)

地域SS豊橋技術科学大学講座

日程

- 平成27年8月18日(火)~21日(金)

- 1日目午前 開講式、オリエンテーション、施設見学

- 1日目午後~3日目 実験・実習

- 4日目午前 実験・実習まとめ、成果発表会準備

- 4日目午後 成果発表会、閉講式

講座内容・担当講師

- 「コンピュータ支援ものづくり」

- 「リチウムイオン電池用電極材料の特性評価」

- 「3次元形状データからの形状類似検索手法を体験してみよう」

- 「角柱状酸化チタンの作製と光触媒機能の評価」

- 「地震による構造物の被害規模は地盤との相性(振動特性)に関係がある!?

安井 利明准 教授

櫻井 庸司 教授

稲田 亮史 准教授

東城 友都 助教

青野 雅樹 教授

立間 淳司

角田 範義 教授

大北 博宣 助手

三浦 均也 教授

松田 達也 助教

今年度も、「地域SS豊橋技術科学大学講座」を実施しました。これは、豊橋技術科学大学のご協力をいただき「大学レベルの研究に関する講義・実験・実習を体験することによって、技術・科学系大学への進学意欲の喚起・大学の授業へのスムーズな接続」を目的とするもので、地域との連携の観点から、愛知県内、静岡県浜松地区の高等学校にも参加を呼びかけ実施しました。

参加した生徒は全員が貴重な体験であったと答えるとともに、講師の先生方からも高い評価をいただいています。

参加者 23名

《講座の様子》

|

|

《参加者感》

|

SSグローバル

『国際性と実践的コミュニケーション能力を合わせもつ科学技術エキスパートの育成

~英国及びドイツの高校生との科学技術交流~』概要

時習館SSHではSSグローバルとして、国内において英語によるプレゼンテーション、ディスカッションの研修等を行い、英国において日・英・独3国の高校生による合同研究発表会、ケンブリッジ大学等における研修を実施しています。この企画には時習館高校の生徒だけでなく、愛知県下から意欲のある生徒が参加することが可能であり、参加生徒が学校の枠を越えて切磋琢磨できるとともに、SSHの活動を愛知県全体に広げることに貢献しています。

平成27年度実施状況

本年度も愛知県下から本校生徒を含め66名の生徒が参加し、以下の日程で国内研修を行っています。

H27 SSH重点枠(時習館高校) 事前研修の内容等

【研修会場:⑧、⑩を除き時習館高校】

| NO | 項目 | 月 日 | 曜 | 時間 | 内 容 等 | 対象等 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| ① | 事前研修 | 6月13日 | 土 | 13:00~16:00 | ・オリエンテーション 名古屋大学篠原久典先生ご講演 事業概要の説明(生徒、担当教員) 昨年度の研修の紹介(ビデオ等) | ●全員 |

| ② | 事前研修 | 7月23日 | 木 | 10:30~16:30 | ・リスニング等の英語テスト ・英語による面接 ・研究内容の紹介(日本語) ※英語力・研究内容の両面から英国派遣生徒を決定 | ●全員 |

| ~7月31日 | 金 | 英国研修派遣生徒の決定・通知 | ||||

| ③ | 事前研修 | 8月24日 | 月 | 9:30~16:00 | ・語学研修(英国の文化について) *TA(インタラック) ・研究内容のプレゼンテーション 研究の進捗状況について日本語で発表(質疑応答・助言) ※研究内容によりステージ発表、ポスター発表担当者を決定 | ●全員 |

| ~8月28日 | 金 | ステージ発表、ポスター発表担当の決定・通知 | ||||

| ④ | 事前研修 | 9月27日 | 日 | 9:30~16:00 | ・サイエンス・ダイアログ ・日本語版プレゼンテーション ステージ発表、ポスター発表担当者に分かれて実施 | ●全員 |

| ⑤ | 事前研修 | 10月25日 | 日 | 9:30~16:00 | ・英語版プレゼンテーション ステージ発表、ポスター発表担当者に分かれて実施 ・語学研修(グループトーク) *TA(技科大) | ●全員 |

| ⑥ | 事前研修 | 12月6日 | 日 | 9:30~12:30 | ・科学三昧リハ-サル1回目 *TA(ISA) | ●全員 |

| ⑦ | 事前研修 | 12月13日 | 日 | 9:30~12:30 | ・科学三昧リハ-サル2回目 | ●全員 |

| ⑧ | 発表会 | 12月下旬 | 9:30~16:00 | ・科学三昧inあいち2015 【於: 】ステージ発表、 ポスター発表担当者に分かれて英語でプレゼン | ●全員 | |

| ⑨ | 事前研修 | 1月30日 | 土 | 9:30~16:00 | ・訪英直前指導 ・英語プレゼンテーション *TA(技科大) | ○英国派遣生徒 |

| ⑩ | 訪英 | 3月6日 ~ 13日 | 中部国際空港(セントレア)集合・解散 | ○英国派遣生徒 | ||

| ~3月 日 | 報告書作成 | |||||

| |

名古屋大学理学研究科篠原久典教授 | プレゼンテーション指導 |

| |

語学研修 | ポスターセッション指導 |

SS発展学習≪東京工業大学講座≫

東京工業大学において、ハイレベルの講義・実習を集中的に体験することにより、最先端科学の内容理解、探究力・科学的思考力の育成、論理的思考力の向上、科学系難関大学への進学意欲の高揚およびスムーズな高大接続を目的として実施します。

《日時・実施場所》

平成27年8月5日~8日 東京工業大学 大岡山キャンパス

《参加生徒》

12名

《日程》

1日目

10:00~12:00 オリエンテーション(火原彰秀准教授)

大学の化学、東工大の概要について火原彰秀准教授よりレクチャーを受けたのち、図書館、博物館等の見学を行った

| |

| オリエンテーション | 東工大博物館 |

13:00~16:30 ガイダンス・講義

以下の3研究室に分かれ、ガイダンス・実験実習に関する講義を受けた。

・植草研究室(X線で見る結晶と分子の世界)

・沖本研究室(高温超伝導体)

・火原研究室(微小空間で結晶化)

2日目~3日目

9:00~16:30 実験・実習

引き続き3研究室に分かれ実験・実習

・植草研究室(X線で見る結晶と分子の世界)実習では、まず「光を当てると色が変わる」有機フォトクロミック物質を合成した後、研究室の装置を使って結晶試料のX線回折測定を行い、データ解析から分子構造を決定し、物質の性質を考察した。また、X線回折法の基礎を理解するための講義と粉末結晶回折測定の予備実験も行った。実習を通して、機能性物質の研究が実際にどのように行われるかを体験した。

・沖本研究室(高温超伝導体)実習では、YBa2Cu3O7-δという銅酸化物を実際に合成した。まず、原材料をモル比で秤量し、乳鉢で混合したあと、電気炉で一晩焼結する。得られた焼結体が本当に超伝導性を示すのかを電気抵抗測定その他で実際に調べた。

・火原研究室(微小空間で結晶化)実習では、実際にマイクロ化学デバイスを作製し、デバイスの操作を確認した後、油水水滴を用いたKNO3 などの物質の結晶化を観察した。マイクロ化学デバイスの作製と分析には、大学で学習する分子分光学や分析化学の知識、マイクロ・ナノ加工の基礎知識が必要なので、事前に概略の講義を受けた。

| |

植草研究室 | 沖本研究室 |

| |

火原研究室 | 植草研究室 |

4日目

オープンキャンパス実施日であり、3研究室以外の研究室を見学したり、模擬授業を体験することができた。

《参加生徒感想》

|

・第一志望である東工大を訪れ、より東工大で勉強したいという気持ちになった。高校内容の理解が大学の内容の理解につながると思った。学んだ内容は難しく理解するに至らない部分もあったがとてもおもしろく、関わっている分野への興味も沸いた。超伝導の温度と電気抵抗のグラフの形に感動した。 ・大学の研究室で実際に実験を行うという非常に貴重な体験ができ、とても充実した講座だった。実験内容に関することだけでなく、化学実験の基本的な注意や、パソコンの操作技術なども学ぶことができた。今回の講座を通して学んだことを、今後の化学部での活動にも生かしていきたいと思う。 ・今回の講座から、結晶構造が分かることより、その物質が示す性質をミクロな視点から理解することができる。逆に「こういう物質を作りたいから、こういう結晶構造が作れないかな?」と思ったときに、結晶構造から欲しい物質を作ることができるということが分かりました。この結果はすぐ今やっている研究には生かせませんが、別の視点から考えること、結論から考えることを取り入れたいと思っています。また、植草教授をはじめ、忙しい中、研究室の人々が指導してくださいました。研究室の方々が丁寧に分かりやすく、教えて下さったおかげで、とても有意義な時間を過ごすことができました。このような経験ができて、嬉しかったです。 ・今回の講座を体験して感じたことが大きく3つあります。1つめは女性研究者や学生の数が想像していたよりも多かったことです。最近では、リケジョという言葉もあるように理系の女子が増えていることは知っていましたが、先輩などの話を聞くと少ないと思っていました。自分のお世話になった研究室は1人だけでしたが、校内を歩いていると、日本人だったり留学生だったり多くの女性に出会いました。オープンキャンパスにも、たくさん女子生徒がいて驚きました。性別は気にすることなく、自分のやりたいことができる大学を目指したいと思いました。2つめは英語がとても必要だと思いました。大学内の壁に貼ってある、研究発表用のポスターや資料は英語が多く、やっぱり英語を勉強することは、研究する上で、必要不可欠だと思いました。留学生も多く、外国人の先生もいて、生協食堂でご飯を食べていたり、廊下を歩いていると、日本語以外の会話が聞こえてくるのも印象てきでした。3つめは様々なものがつながっている、ということです。自分たちは化学専攻の研究室にお世話になりましたが、実験では試料の合成という化学的なことをやったり、電気抵抗を測定するというような物理的なことをやったりしました。先生方も物理と化学はつながっているとも言っていたので、そのことがよく体感できたと思います。以上が今回、東工大に行って感じたことです。また、最新の研究も見せていただくことができ、とても貴重な経験ができました。自分は募集が始まった時には、大変だろうな、と思い迷っていましたが、参加してよかったと思いました。今回の講座の経験を今後の学習や部活動、自分の将来に活かせるようにしていきたいです。 ・研究室に入った瞬間、見慣れない実験器具の数々に驚きました。普段の高校生活では使うことの出来ない装置の使い方が学べたことは本当に良かったと思います。そして、学んだことを大学進学後や就職後にも生かしていきたいと思いました。また、今回の実験は、自分が高校で習っている内容を深くしたものだったので、関心を持ち聞くことができました。教授が、講義は大学3年生や4年生にも教えることだとおっしゃっていたのでかなり不安でしたが、とても分かりやすく説明してくださったので、理解することができました。今回の講座の初日はサリチリデンアニリンの合成を行いました。大学の先輩に少しの色や形状の変化でもメモを取らなくてはいけないと言われ、いつも以上に注目して実験をしました。すると新たな発見があったり、後から見たときどのような結果が出たかを思い出すことができ、とても良いことを教わったと思いました。二日目は、初日に作ったサリチリデンアニリンや卵の殻、アサリの貝殻などをX線回析測定装置を使って調べました。合成実験までやっても、普段ではそこで終わってしまいます。しかし、今回はそこから結晶強度などを調べ、自分が作ったものがどのようなものなのかを深く知ることができたため、よかったと思います。三日目は、測定した回析強度データをもとに、結晶構造を解析しました。本当に小さな結晶から、その物質の性質がわかる、ということに驚きました。また逆に、こういう物質がほしいからこういう結晶構造がつくれないのか、と欲しいものを設計して作ることができる、というのはとても魅力的だと感じました。今回の講座を通して、自分の探究心を深めることができ、参加してとても良かったと思います。 ・高校にはない機械を扱ったり、発展的な内容を学習できてとてもよい経験になりました。X線について詳しく知らなかったので、物質を特定するのに思っていたよりもずっと短い時間で測定ができて、測定したデータを計算したりして物質名がわかるというのはすごいなと思いました。物質の構造によって同じ分子からなるものでも性質がけっこう違ってくるので構造を知ることはとても大事なことだとわかりました。X線というとレントゲンという言葉くらいしか知らなかったので、いろいろなことに使えるのだなと思いました。X線に限らず他のことでも少ししか知らないことはたくさんあるので、興味のあることは積極的に調べて知識を得ていこうと思います。また、今回の目的の一つであった大学の雰囲気を知ることもできたのでよかったです。実際に行ってみないと大学の様子や研究室の雰囲気などはわからないので、今回の講座に参加して大学生の方と話ができたことはとても貴重で有意義なことだったと思います。緊張などで自分からは積極的にはなかなか話したりできなかったのが少し悔やまれます。4日目のオープンキャンパスでは、志望である第7類の研究室を見ることができ、ぜひこの大学で自分が興味のあることを研究したいと思いました。今回の講座ではいろいろなことを体験し、学習することができたのでこの経験をどこかで生かせるようにしたいです。 |

時習館SSH成果発表会

全校生徒および保護者の皆様、近隣の中高教員の皆様を対象として、昨年平成26年度の時習館SSHの活動を紹介しました。

《日程》

平成27年 5月1日(金)

13:55~14:00 開会行事

(1) 校長挨拶

(2) 来賓紹介

|

中京大学 現代社会学部 教授 筑波大学 生命領域学際研究センター 教授 名古屋学芸大学 教職課程 教授 豊橋技術科学大学 知識情報工学系 准教授 |

村上 隆 氏 小林 悟 氏 林 誉樹 氏 河合 和久 氏 |

14:00~14:10 H25時習館SSHの成果について後藤智行先生がパワーポイントで説明。

14:10~15:20 生徒発表

(1) SS技術科学(豊橋技術科学大学実験実習講座)

※豊橋技術科学大学と連携し2年生全員対象に実施した講座。

優秀な1班が発表。「ロボットの動作原理を学ぶ」

(2) SS発展学習

※東京工業大学にて研究を体験した生徒の代表者が成果を発表。

(3) 海洋環境探求講座

※名古屋大学大学院理学研究所付属臨海実験所でのウニの観察報告。

実習船「愛知丸」での実習報告。

(4) 英語村 "The English Village 2014"

※昨年度に実施した英語村の成果を発表。

(5) スーパーサイエンス部

※昨年度の活動成果を報告。

① SSH物理部 「色素増感型太陽電池」

② SSH生物部 「ホウネンエビの養殖にむけて」

(6) SSグローバル

①概要報告

②英語プレゼン(SSH化学部) "HAPPY! YUMMY! VITAMIN C!"

※昨年度英国研修において、ラドリー校で発表した内容を英語で報告。

15:20~15:30 講評

中京大学現代社会学部 教授 村上 隆 氏

15:30~5:35 閉会

|

《生徒感想抜粋》 ・大学へ進学して研究する際に、自分の興味に沿いながら、何か社会に貢献できるようなことをしたいと思った。 ・このような発表を聞ける環境にあることが幸せと感じた。今後は多くのことに興味を持ち視野を広げたい。 ・英語村など英語による交流は素晴らしいと思った。間違いを恐れないことの大切さがよく伝わり、いろいろ頑張ってみようと思った。 ・国際交流に積極的に取り組んでいる姿勢が実感できた。英語の授業を真剣に受け、少しでも国際交流について考え視野を広げたい。 ・内容がとても面白かった。これからSS HやSGHに積極的に関わっていきたい。 ・全体的にレベルが高くSSHの活動に興味が持て、参加したいと思った。 ・大学の工学部での学習結果の発表を聞き、興味が持てた。将来の進路を決める際に参考にしたい。 ・SSHの活動を通して、グローバルな視点を持ち、英語を自由に使って、海外に日本の良さや自分たちの研究を発信していきたい。 ・SSHの研究のあとにはそれを周りの人に説明する必要があり、研究をすることだけでなく、国内や海外の人にも発信できるように発表する技術を身につけて行きたいと思った。 |

LTC(ロジカル・シンキング・コミュニケーション)

LTCでは、コミュニケーション基本技能の習得、論理的思考力・情報活用能力の向上、プレゼンテーション技術の習得、科学技術に対する理解と造形を深めることなどを目標にさまざまな学習をしています。今年度はSSH(スーパーサイエンスハイスクール)に加え、SGH(スーパーグローバルハイスクール)に指定されたことで、異文化を理解し国際的な素養を身につけ、日本の未来を創造的に描くことのできるグローバルリーダーを育成するため、国内外で活躍する講師を招き講演を行う予定です。

≪野外活動≫

5月、県民の森へでかけ、バーベキューを楽しみ、規律ある集団行動を身につけることを目的に、クラスの親睦を深めました。

野外活動を円滑に進めるために、ファシリテーションスキルを学び、グループでの役割について考え、「話し合い」ました。何となく「話し合い」するよりは、役割が明確になり、より活発に充実した野外活動となりました。

《ディベート》

ディベートとは、「議論を戦わせる競技」です。

ディベート甲子園のルールに則った基本的なルールを学ぶことで、客観的・批判的・多角的な視野を身につけられるようにします。まず、シナリオを使いディベートを練習、肯定側・否定側に分かれ、チームの中で立論・質疑・反駁などを経験します。さらに審判(ジャッジ)を通して、ディベートで大切な客観的な議論の方法を身につけて行きます。

《折り紙ヒコーキ大会》

高校生になって折り紙ヒコーキなんて!と思った生徒も多かったようです。

おのおのが試行錯誤し、遠くに飛ばせるように重心や形、風の抵抗なども考えてグループで制作しました。グループで予選を行い、クラス対抗で折り紙ヒコーキ大会をしました。

簡単に折れる紙飛行機ですが、目的・手段・方法を変えていくことで、いろいろな折り方を考えることができ、可能性が広がります。かなりの飛距離が達成できるおもしろさがあります。

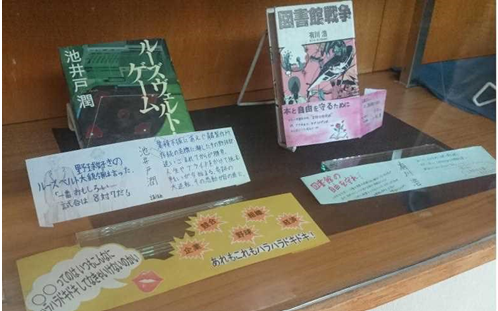

《本の帯をつくろう!》

小論文を完成させたり作文したりするのに必要なのは自分自身の「引き出し」と「広い視野」です。自分の引き出しを増やすのに読書は欠かせません。

さて、本を選ぶときみなさんは何に興味をもちますか?何で本を選びますか?ポスター。カバー装丁。どこでしょうか?本にはみんなが手にとってくれるよう、さまざまな工夫がしてあります。この夏読んだ本を紹介するひとつの手段として、本の帯を自分で作ってみましょう!

生徒制作の「本の帯」

図書館の本にあわせて各自のイメージで作りました。

図書館で本の帯を展示しました。

東三河海洋環境探究講座

平成 20 年度より実施している東三河海洋環境探究講座(SSH中核的拠点育成プログラムにおける事業の一つ)の成果を踏まえ、平成 27年度も東三河海洋環境探究講座(SSHにおける事業の一つ)として実施する。

昨年度と同様に、三河湾・伊勢湾との比較を行い、海洋環境を学ぶ機会とする。

《参加者》

○ 高校生 17名(男8名、女9名)

※参加高校 国府、蒲郡東、三谷水産、豊橋西、豊橋東、豊橋南、豊丘、時習館

○ 時習館高校教員2名

《日程》

(1) ウニの受精・発生観察実習 名古屋大学大学院理学研究科付属臨海実験所(鳥羽市菅島)

平成 27年6月13日(土)

1) 【講義】「海産動物における受精・発生研究」 講師 澤田均 教授

2) 【実習】ウニの受精観察・発生観察・夜光虫観察

平成27年6月14日(日)

1) 【実習】磯採集と分類実習 講師:福岡雅史 副技師

2) 【実習】ウニの発生観察(幼生観察)観察記録まとめ、総合討論

(2) 洋上実習 三河湾~伊勢湾~三河湾平成

27年7月29日(水)

ア 県立三谷水産高等学校実習船「愛知丸」に乗船、竹島埠頭出港

【実習】環境指標調査、採水、プランクトンの観察、アサリの水質浄化実験

《実施風景》

(1) ウニの受精・発生観察実習

|  | |

磯採集 | 分類実習 | ウニ受精発生観察実習 |

|  | |

ウニ(タコノマクラ) | ウニ細胞分裂 | 集合写真 |

≪実習風景≫

(2) 洋上実習 三河湾~伊勢湾~三河湾

| ||

アサリの水質浄化実験 | ヘドロテック | 水質調査 |

| ||

船上の様子 | 船内講義「三河湾の環境」 | 集合写真 |

《参加生徒感想》

|

・磯採集では、とてもかわいいヒトデがいたり、クラゲが想像していたよりも硬くてしっかりしていたこと、岩をひっくり返した後は戻さなければならないこと…。書き切れないほど多くのことを学びました。 ・受精や細胞の成長だけなら教科書や資料集で見られるけれど、実際にウニから卵と精子を取り出し、受精までさせるのは普段なら絶対にできないことなので、すごくいい体験ができた。自分の力だけではウニから精子や卵を取り出すこともできないし、顕微鏡でウニの成長していく過程をじっくり観察することもなかなかできることではないので、いい機会を与えてもらえたと思う 。 ・愛知丸に乗船してみて、船内での過ごし方や船内構造、操舵室やエンジン室といった普段は入れない場所の見学をすることができました。また、船の操縦や走行方法についても話を聞くことができました。 ・アサリの水質浄化実験では、今まで、アサリはゴミを溜め込んでいたと思っていたけど、アサリがプランクトンを食べることによって水が浄化されていることを知りました。 ・同じ三河湾でも、水の循環の悪い湾の奥部と、外海と接していて水の循環のよい場所とで、水質に差があることがよく分かりました。三河湾は流入する河川が多く、陸地からの影響を受けやすい。有機物が流れ込んでプランクトンが増えたり、クロロフィルや ORP 値が高くなったりして、赤潮が発生しやすい地形だと分かりました。干潟の減少により、海水内の貧酸素化が進んだり、硫化物量が増加したりすると、海の生物に悪影響が出てしまう。だからこそ、水質を浄化してくれるアサリの存在がとても大切なのだと分かりました。 |

東三河サイエンステクノロジー発表会 -時習館科学の日-

東三河地区のSSH(スーパーサイエンスハイスクール)実施校、SPP(スーパーサイエンス・パートナー・プロジェクト事業)実施校及び専門高校等による東三河地域の県立高校・市立学校合同発表会です。具体的には、SSH校・SPP実施校による成果発表、県立農業高校・県立工業高校等の実践研究や東三河地域のさまざまな高校の部活動等の研究成果を、口頭発表、ポスター発表及びワークショップ形式で行います。合同で行うことにより、東三河地域全体のサイエンスやテクノロジーに対する意欲と関心を高めるとともに、地域の小中学校にも参加を呼びかけることで、当地域の県立学校・市立学校の情報発信の機会とすることも目的に実施しています。また、今年度も小柴記念賞を受賞した中学生による口頭発表を行いました。

《日時》平成27年8月21日(金)12:10~15:00

《場所》愛知県立時習館高等学校

《日程》

12:10~12:20 開会式

12:20~13:30 ポスター発表・ワークショップ

国府高校、田口高校、豊橋東高校、豊橋南高校、三谷水産高校、時習館高校

13:30~14:30 口頭発表

愛知県立豊橋南高等学校 「渥美半島におけるヌートリアの生態調査」

愛知県立国府高等学校 「占いと心理学~占いで人を幸せにする~」

愛知県立時習館高等学校 「環境に優しい洗濯洗剤の開発」

【小柴記念賞入賞中学生発表】

豊橋市立青陵中学校

「すごいぞソーラーパワー!太陽の光を熱に変えようソーラークッカー活用編」

豊橋市立東陽中学校 「カマキリの成長 ~パート4 足の再生実験~」

豊橋市立中部中学校 「ペーパークロマトグラフィーによる色素分解」

豊橋市立東陽中学校 「輪ゴムの研究」

豊橋市立南部中学校 「角度と距離について」

14:30~15:00 講評・表彰

15:00 閉会

|  | ||

口頭発表 | 閉会式 | ||

| |||

ポスター発表 | |||

《参加者感想抜粋》

|

(中学生) ・わかりやすく、たくさんの発表を聞けてよかった。 ・発表が素晴らしいものばかりで感動しました。僕もいつかあんな研究がしてみたいです。 ・面白いものもたくさんあってよかった。 ・どの発表も素晴らしかった。また来年も来たい。 ・面白い会を企画してくれてありがとうございました。 ・様々な分野を知ることができてとても良い機会でした。 ・中学生で同学年の人たちでも発表していてすごいと思った。 ・体験できてうれしかった。わかりやすくまとめてあった。 ・とても楽しかったのでよかった。理科の秘密が解明できたような気がします。 ・面白かった。私は、勉強はダメダメだけど頑張って時習館に入りたいと思った。 ・わかりやすくまとまっていて、聞いていて楽しかった。 ・普段の生活の中ではなかなかわからないことが色々とわかったので楽しかった。 ・とても面白かった。科学に興味が持てた。 ・様々な実験があって面白かった。科学について知りたいと思った。 (高校生) ・口頭発表がとても興味をそそられた。特に中学生の発表は小学生から実験を続けデータを比較していてわかりやすかった。 ・様々な研究や発表があり面白かった。やり方もかなり多様化していて見ていて飽きなかった。 ・自分の知らない分野について、多くの知識を得られた。 ・来年も参加したい。 ・知らないことがたくさんあって面白かった。 ・質問をされ、自分の研究をよりよくするよいきっかけとなった。 ・学校同士で交流ができてよかった。これからも続けてください。 (引率教諭) ・身近なテーマや専門的なテーマまで子供たちの疑問を解決する熱意が伝わってくる会でした。テーマだけでなく、発表方法や言葉で伝える力は育てなければ育たない。経験を積まなければ力はつかないと思いました。子供にとってよい経験となりました。 ・広報活動をもっとしても良い(知らない人も多い)。また、参加生徒が非常に多く活発な発表や議論ができていた。自校の生徒にとっても成長の場となりありがたかった。 |

中学生科学実験講座-時習館科学の日-

今回で9回目となる実験講座で、今年も東三河地区の20中学105名の中学生が参加してくれました。講師を担当したそれぞれのSSH部の生徒の説明もわかりやすく、中学生が真剣に受講する姿が目立ちました。不思議な現象に驚いたり、感動したり、目を輝かせる中学生の表情が印象的であいた。

実験後のアンケート結果を見ると89%の中学生が「たいへんよかった」,11%が「よかった」と回答し、やはり85%の中学生が「次回もぜひ参加したい」,15%が「参加したい」と回答しています。また、時習館がSSHであることを知っている生徒が昨年度よりやや少なく43%(昨年度46%)でした。本年度は中学1年生の生徒の参加が多かったことが理由であると考えられます。

《日時》 平成27年8月21日(金)9:00~11:00

《場所》 愛知県立時習館高等学校

《テーマ》

化学(化学室)テーマ「 化学的視考(かがくてきしこう)~色彩を隔てる者と空の体現者 」

物理(物理室)テーマ「 風の力学 」

生物(生物室)テーマ「 輝け僕らのDNA 」

地学(地学室)テーマ「 身近な気象にふれよう 」

| |||

化学講座 | 物理講座 | ||

| |||

生物講座 | 地学講座 | ||

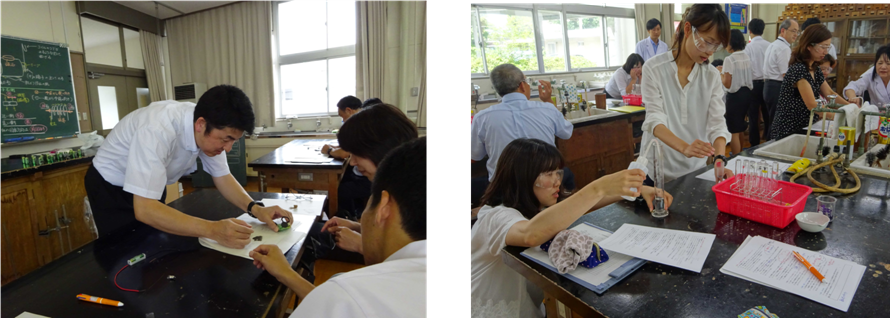

小学校教員理科実験講座

東三河地区の理科を専門としない小学校教員を対象とした、理科実験講習会を実施しました。東三河地区の理科教育の活性化を目指しています。

《日時》 平成27年 7月24日(金) 13:30~16:10

《講師並びに実験講座》

物理分野 愛知県立時習館高等学校 教諭 青山昌俊

「クリップモーターと豆電球の実験」

化学分野 愛知県立時習館高等学校 教諭 奥 慎伍

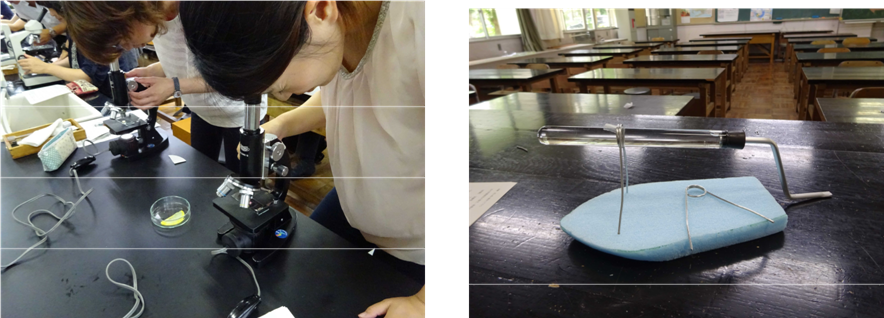

「ペニチュア液の酸性・アルカリ性による色の変化について」

生物分野 愛知県立豊丘高等学校 教諭 舩戸純子

「顕微鏡の使い方について」

地学分野 愛知県立豊橋工業高等学校 教諭 村田伸也

「ポンポン船をつくろう」

《実験風景》

| |||

物理講座 | 化学講座 | ||

| |||

生物講座 | 地学講座 | ||

《参加者アンケート》

(1) 今回の実験講習会に参加されたご感想はいかがでしたか。

| 1.たいへん参考になった。 2.少し参考になった。 3.あまり参考にならなかった。 4.全く参考にならなかった。 |

37人 5人 0人 0人 |

(2) このような、理科教育に関する小学校-高等学校の連携についてどのようにお考えですか。

| 1.今後もおこなうべきである。 2.おこなう必要はない。 |

44人 0人 |

《参加者感想》

・どれも工夫がしてあり、分わりやすかった。

・とても楽しい実験ばかりですぐにでもやりたいと思った。子供たちの驚いた顔やうれしそうな顔が浮かびます。

・理科の基本的な知識や技能を確認することができました。高校教員と交流することもでき非常にうれしかったです。高校の学習を考えると小学校での基礎が大切となります。これからもがんばろうという思いが強くなりました。

・どの講座も、今後の授業で使えるものばかりでした。子供たちにも仕組みを教えたり操作を教えたりしながら楽しんで実験したい。

・自分が児童の立場になって楽しく聞かせてもらいました。クリップモーターがうまくできず、悔しいです。

・手ぶらで来ることができ、ポンポン船の材料もいただき、家でもやってみようという気になった。

・なぜ?どうして?自分もやりたい!と思えるものばかりでした。なぜそうなるのかを聞くとより楽しく感じました。ぜひ授業で使わせてもらいます。

・それぞれやってみて子供たちの気持ちがわかりました。上手にできればうれしいし、なんでだろうと疑問や仕組みを知りたい気持ちになります。成功体験を大切に今後の授業に生かしたいです。

・気をつける点や教科書に載っている材料以外の代用品もあることがわかりました。

・半日で物理、化学、生物、地学の4分野の講習が体験できとても参考になった。

・器材が小学校でも揃えることができるもので面白いと感じた。子供でもできそうな内容であった。

・面白かったです。専門でない人は順番に受けるといいと思う。暑くない環境でよかった。

・専門器具の使い方を教えていただきありがたかった。

・どの分野でもいろんな実験があり参考になった。

学校設定科目「SS技術科学」

本校では、10年前から、理系・文系を問わず科学技術研究の一端に触れることが、視野を広め、探究心を育成する上で重要であるという観点から、豊橋技術科学大学と連携し「豊橋科学技術大学実験実習講座」を実施してきました。これは、2年生全員が、豊橋技術科学大学において大学レベルの講義・実験・実習を体験し、その成果を、同大学の教官や大学院生のアドバイスを受けながら、まとめ・発表会準備(予稿集作成、パワーポイントスライド作成)を行った後、プレゼンテーションを行うというものです。

SSHの指定に伴い、平成21年度より、実験実習講座を2日間に拡大し、「SS技術科学」として実施しています。

《本年度(H27年度)開講講座一覧(敬称略)》

| NO | 詳細 | 名前 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 金 属 を 水 と 火 で 強 く す る ~ 電 子 顕 微 鏡 で ナ ノ の 世 界 を観る~ | 准 教 授 | 戸 高 義 一 |

| 2 | Raspberry Pi を用 いた環境計測システムの構築 | 助 教 | 秋 月 拓 磨 |

| 3 | 金属の缶を作ってみよう-金属は形を大きく変える- | 教 授 | 森 謙 一 郎 |

| 4 | 病院内 回診ロボット“TERAPIO”を体験しよう | 教 授 助 教 | 寺嶋一彦 田崎良佑 |

| 5 | 流れと熱の可視化 | 教 授 助 教 | 北村光 石 |

| 6 | アルミニウム鋳造合金の力学特性評価 | 准 教 授 助 教 | 小 林正和 青葉知弥 |

| 7 | ト ラ イ ボ ロ ジ ー の 世 界 を 体 験 し よ う -油 や グ リ ー ス を使えないところでものを滑らすには?- | 准 教 授 | 竹 市 嘉 紀 |

| 8 | 髪の毛の 100 分の 1 細いプラスチック糸の作製 | 教 授 助 教 | 福 田光男 石井佑弥 |

| 9 | 太陽電池を上手に使おう ~屋外で発電実験~ | 教 授 助 教 | 滝川浩史 針谷 達 |

| 10 | 目でみる波の動き | 助 手 | 川 島 朋 裕 |

| 11 | 光 の コ ヒ ー レ ン シ ー っ て 何 ? - 光 量 子 の 世 界 を 覗 い て みよう- | 講 師 助 教 助 教 | 高 橋 一 浩 岩 田 達 哉 秋 田 一 平 |

| 12 | ワイヤレス電力伝送に関する実験 | 教 授 助 教 助 教 | 大 平 孝 宮 路 祐 一 坂 井 尚 貴 |

| 13 | 作って学ぶ発電やモータ、スピーカの仕組み | 准 教 授 准 教 授 助 教 | 高 木宏幸 中村雄一 後藤太一 |

| 14 | コンピュータ和算「塾」 和算+情報=デザイン力 | 教 授 | 石 田 好 輝 |

| 15 | コンピュータに作曲者を判断させよう | 教 授 | 梅 村 恭 司 |

| 16 | 脳波を計測して言語理解/意思決定の仕組みを探る | 教 授 助 教 | 堀 川 順 生 杉本 俊 二 |

| 17 | 視覚の心理学:顔の錯視,奥行き,運動 | 准 教 授 | 北 崎 充 晃 |

| 18 | 音声の物理的・生理的性質と音声の生成・合成実験 | 准 教 授 | 山 本 一 公 |

| 19 | 複合現実感を体験してみよう | 准 教 授 | 菅 谷 保之 |

| 20 | 藻類の光スイッチタンパク質に触れてみよう | 教 授 助 教 | 浴 俊 彦 広 瀬 侑 |

| 21 | 顕微鏡で視る細胞のはたらき | 教 授 | 平 石 明 |

| 22 | 最先端超伝導薄膜磁気センサの技術 | 教 授准 教 授 | 田 中 三 郎 有 吉 誠 一 郎 |

| 23 | 身近な物質の結晶化と X 線構造解析 | 教 授 准 教 授 助 手 | 伊 津 野 真 一 原 口 直 樹 藤 澤 郁 英 |

| 24 | 脳をうごかす「化学物質」 | 講 師 | 吉 田 祥 子 |

| 25 | 大腸菌を緑色に光らせる | 講 師 | 梅 影 創 |

| 26 | 建築の省エネ型換気装置を作ってみよう | 教 授 助 教 | 松 本 博 鍋 島 佑 基 |

| 27 | 河川の水質を調べてみよう | 教 授 准 教 授 | 井 上 隆 信 横 田 久 里 子 |

| 28 | 経済効果を算出してみよう | 教 授 准 教 授 | 宮 田 譲 渋 澤 博 幸 |

| 29 | 水の波:波と構造物との相互作用(反射と透過) | 准 教 授 助 教 | 加 藤 茂 岡 辺 拓 巳 |

| 30 | タンパク質の抽出•分離を体験してみよう! | 准 教 授 | 佐 久 間 邦 弘 |

| 31 | こんな授業を受けたいと思わせる e-Learning 教材の開発をしよう | 教 授 助 教 | 井 佐 原 均 上 野 未 貴 |

《本年度(H27年度)実験実習講座実施風景》

| ||

【豊橋技術科学大学 大貝彰副学長】 |

|

《過年度(H26年度)実験実習講座生徒感想》

・大貝先生の講義で国土作りに科学の要素が含まれていることがわかった。都市コンパクト化は田原市でも行っていると聞いたことがあり、具体的に聞けて良かった。これからの日本の社会について、若い世代が考えることも必要と思う。「挑戦をしなくては何も始まらない」を覚え、何事にもチャレンジしていきたい。

・高校ではできない体験で、難しい内容が多く理解できない部分もあったが、自分達の提案の測定ができたり、新たな発見もあったりと刺激的な実習となった。工学系への興味が増しこれからの励みとなった。一週間くらい研究室にいたかった。

・ただ実験するだけでなく、仮説を立て実験し、誤差の結果からも考察することを教えていただけてよかった。ついていけるか不安だったが、丁寧な指導や班のメンバーのお陰で内容の濃い体験ができた。

・公式を見た時はすごく難しそうだと思ったが、高校数学を使って導くことができて面白 かった。数学が実際に使われている現場を見ることができて実用性が実感できた。

・現代の科学技術は研究者の地道な努力の上に成り立っていることを改めて実感した。

・はじめて強く大学へ行きたいと思った。勉強のやる気が出た。

《過年度(H26年度)成果発表会実施風景》

|

《過年度(H26年度)成果発表会生徒感想》

・他の班がどんな実験をし、どんな作業を行っていたのか、受講した講義以外の概要が分かり、今まで関心のなかった分野にも興味がわくようになりました。いろいろな班の発表を通して、様々な技術や知識を知ることができ、特別な体験ができたと思います。

・理系のみならず、文系のことも今回の成果発表会で興味を持てました。(理系生徒)発表の時間が短く、話したいことが思うように話せなかったのは心残りですが、他の班の内容も楽しめて良かったです。ますます理系分野に興味が出てきてしまいました。(文系生徒)

・人前で話すと言うことはとても難しい。相手によりわかりやすく説明することを考えて発表することが大切。パワーポイントがしっかりしている班ほど、発表がしっかりしていると感じた。質疑応答で焦ってしまい、うまく答えられなかった。練習どおりにやることの難しさを改めて感じた。鋭い質問に対応できるよう、研究内容についてより理解しておく必要があると思った。技科大の先生がされた質問が自分では思いつかないようなものばかりで、すごいと思った。

・大学の実験には、現在学習している内容が応用されていたので、高校生のうちにしっかり知識を得たい。大学に入ったらもっと自分の興味のあることについて実験・発表ができると思うので楽しみ。